スマホ内線化の費用は?導入メリット・デメリットと失敗しないアプリ選定

公開日:2025/10/17 更新日:2025/10/17

公開日:2025/10/17

更新日:2025/10/17

スマホ内線化とは、会社の電話番号をスマホで使えるようにする仕組みです。

無料アプリだけに頼ると、運用負荷やセキュリティ、着信安定性の面でつまずきやすく、業務利用にはリスクが残ります。

一方、クラウドPBX型のサービスなら、03番号の運用から通話録音・IVR・内線短縮・BYOD管理までを一気通貫でカバー。費用構造は「人数 × 月額+通話料+必要オプション」が基本で、導入の成功パターンは社内検証 → 小規模パイロット → 全社展開という段階的アプローチです。

本記事では、スマホ内線化の仕組みや費用感、導入メリット・デメリット、そしてアプリ選定の基準までをわかりやすく整理し、失敗しない導入のポイントをご紹介します。

【本記事で分かること】

- スマホ内線化のメリットとデメリット

- 費用とコスト構造(初期費用・月額・オプション)

- 失敗しない導入の手順(チェックリストあり)とアプリ選定

スマホ内線化とは?

スマホ内線化の基本

スマホ内線化とは、手元のスマートフォンに社内のビジネスフォンと同じ機能(内線通話や代表番号での発着信など)を利用できるようにする仕組みです。専用アプリをインストールするだけで実現でき、外出先や出張先など場所を問わず社内と同じ電話対応が可能になります。

方式は大きく分けて2種類あります。

1. 無料SIPアプリ+自前PBXを組み合わせる方法

既存のオンプレPBXまたは自社で構築したIP-PBXに、無料のSIPクライアント(スマホアプリ)で内線登録して使う方法。初期費を抑えやすい一方、端末差や着信安定性、運用・保守は自社で担います。

2. クラウドPBXを利用する方法

PBX機能をクラウドで提供するサービスを利用する方法。番号取得、内線、IVR、録音、管理機能を一体で提供。短期導入と拡張性に優れ、保守はベンダー側が主体。月額課金での運用が基本です。

特にクラウドPBXは、設備投資が不要で短期間に導入できるため、多くの企業で採用が進んでいます。

よくある導入パターン

実際の導入では、次のようなパターンが一般的です。

- 代表番号 → IVR → スマホ内線

会社の代表番号(例:03番号)に着信すると、音声ガイダンス(IVR)を経て各担当者のスマホ内線に着信 - 外出・在宅・海外でも同一フロー

オフィス外にいてもスマホアプリで内線・転送・録音が可能。出張先や在宅勤務でも社内と同じ電話対応を実現 - 拠点間をスマホ内線で一元化

東京本社・大阪支社など拠点をまたぐ通話を内線短縮で統一。拠点間の通話料を削減し、業務フローを共通化 - BYOD運用によるスマホ活用

社員の私有スマホ(BYOD)に業務用アプリを導入し、会社番号と個人番号を分けて利用。コスト削減と柔軟な働き方に対応 - コールセンター機能の一部をスマホで

着信を複数のスマホ内線に同時着信させたり、録音を組み合わせて小規模コールセンターのように運用

スマホ内線化の導入メリット

業務効率・働き方

スマホ内線化の最大のメリットは、代表番号をスマホに一元化できることです。 取次ぎや折り返しの手間を減らし、内線短縮でスムーズに連絡できるため、顧客対応のスピードが向上します。

- 代表番号をスマホに一元化でき、取次ぎや折り返しの手間を削減

- 内線短縮でスムーズな連絡が可能になり、顧客対応スピードが向上

- 在宅勤務・出張・多拠点でも同一フローで対応できる

- 録音・モニタリング機能により、応対品質を可視化して改善につなげられる

コスト・BCP

スマホ内線化によって固定電話や拠点間通話のコストを削減し、回線を集約できます。オンプレPBXの保守費用や移転コストも不要になり、長期的なコスト最適化が可能です。

- 固定電話や拠点間通話のコストを削減し、回線を集約できる

- オンプレPBXの保守費用や移転コストが不要

- 長期的に通信コストを最適化できる

- 災害や感染症による出社制限時でも、スマホから代表番号を運用可能

- 事業継続(BCP)対策として有効

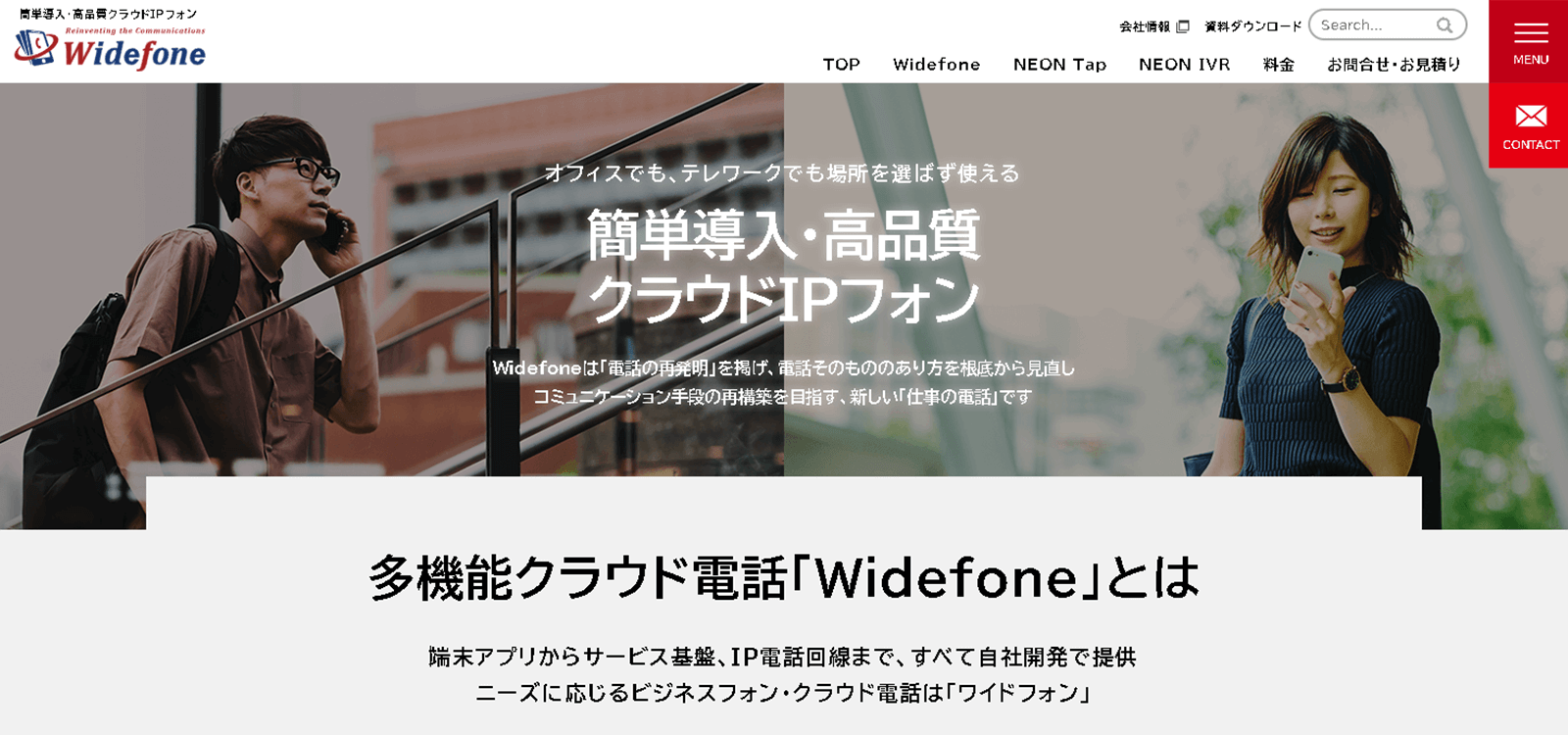

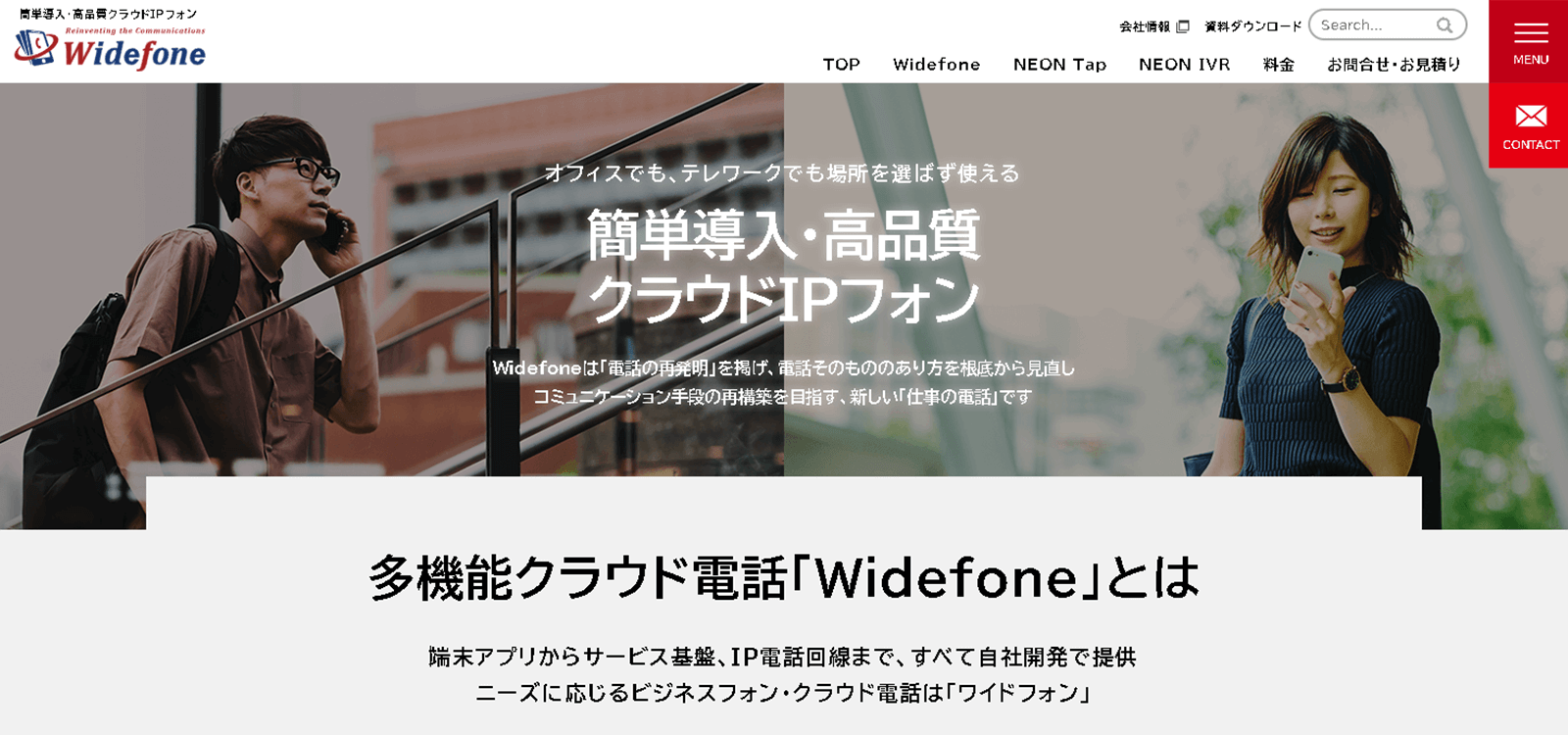

Widefoneが選ばれる理由

業務効率化やコスト削減、BCP対策といったメリットを最大限に活かすためには、実際に利用するサービスの機能や安定性が重要になります。ここで求められるのは、代表番号の一元管理から録音・IVR・端末管理までをトータルでカバーできる仕組みです。

法人向け多機能クラウド電話・アプリ「Widefone」では、代表番号・内線・録音・IVR・BYOD運用といった機能をワンパッケージで提供。証明書類の受領後、スピーディに利用を開始いただけます。

しかも、03や06番号をはじめとした固定電話番号、0120、0800といった幅広い番号に対応しており、ビジネスシーンに合わせた柔軟な運用が可能です。

スマホ内線化のデメリットと対策

スマホ内線化は便利な反面、導入の仕方によっては次のような失敗につながることがあります。

スマホ内線化のよくある失敗

- 無料アプリ運用の落とし穴

着信が不安定になったり、端末ごとに挙動が異なったり、バックグラウンド受信ができないケースが発生。さらにユーザー管理の手間も増え、運用負荷が大きくなります。 - BYOD利用での課題

社員の私用スマホを業務で使うと、個人番号と会社番号が混在し、プライバシー面のリスクや業務境界が曖昧になることがあります。 - 機能不足による業務停滞

無料アプリや簡易的な仕組みでスマホ内線化を導入した場合、代表番号の着信振り分けや録音、IVR(自動音声応答)など業務に必須の機能が不足していることがあります。電話取次ぎが滞ったり、顧客対応の記録が残せなかったりと、現場の業務が停滞する原因となります。

Widefoneでの回避策

Widefoneでは、こうしたデメリットを回避するために次のような仕組みを提供しています。

- 専用アプリによる安定運用

Widefoneは業務利用に特化して自社開発された国産アプリを採用しています。

直感的な設計で誰でもすぐに使いこなせ、通話・チャット・電話帳を1つのアプリに集約。省電力設計によりバッテリー負荷を抑え、長時間の外出や在宅勤務でも安心して利用できます。

自社開発ならではの迅速なサポートと改善対応で、安定した運用を継続できます。 - 業務番号と私用番号の分離

1台のスマホに業務用番号と個人番号を持てるため、BYOD環境でも公私をしっかり分けて運用可能です。公私分計により、プライベートの通話や費用と業務利用を明確に区別でき、安心して利用できます。 - 業務に必要な機能をワンパッケージで提供

スマホ内線化でありがちな「機能不足による業務停滞」を防ぐため、Widefoneでは代表番号の一元管理、IVR(自動音声応答)、通話録音、内線短縮、端末管理などを標準またはオプションで提供しています。

業務に欠かせない機能を最初から揃えているため、導入後に「必要な機能が足りない」という失敗を回避し、安定した業務運用を実現できます。

スマホ内線化の費用とコスト構造

初期費用

スマホ内線化を導入する際には、契約・初期設定、番号の新規取得や既存番号の移行(ナンバーポータビリティ)手続き費用、といった初期費用が発生します。オンプレ型PBXのように大きな設備投資は不要ですが、必要な番号や環境に応じて初期の手続きが必要です。

月額費用

ランニングコストは、「ユーザー数 × 月額料金」+「通話料」+「必要なオプション」が基本構造です。オプションには録音機能、IVR(音声ガイダンス)、追加番号の取得などが含まれます。

コスト削減メリット

スマホ内線化は単に便利になるだけでなく、長期的なコスト削減にもつながります。

- 固定回線や拠点間通話コストの削減:拠点間を内線化し、回線を集約することで大幅な通信費の節約が可能

- オンプレPBXの保守費用を削減:機器更新や保守契約が不要になり、維持費を抑制

- 人件費の圧縮:電話取次ぎや折り返し対応にかかる時間を短縮し、業務効率を改善

- 移転・席替えコストゼロ:配線や機器の移設作業が不要になり、柔軟にオフィスレイアウトを変更可能

導入手順

準備から始まる導入の全体像

スマホ内線化をスムーズに進めるためには、段階を踏んで導入することが重要です。一般的には以下のような流れで進めます。

- 社内検証(現状把握+要件定義)

利用中の番号や通話量、ルーティング、録音の要否などを整理し、代表番号・IVR・録音機能・利用端末・権限など必要条件を定義します。あわせて費用感を試算し、自社の要件に合うかどうかを確認します。 - 小規模パイロット(トライアル導入)

一部の部署や店舗で小規模に導入し、実際の利用環境で動作や通話品質、運用上の課題を検証します。改善点を洗い出し、本格展開に備えます。 - 全社展開(本番化・教育・運用設計)

全社へ導入を拡大し、教育・マニュアルの整備、ログ監査や退職者対応などの運用フローを確立します。業務全体で安定した内線環境を運用できる体制を築きます。

Widefoneの標準導入モデル

Widefoneでは、最短“3営業日目安”で利用開始が可能です。専任チームが現状の課題分析からトライアル、本番展開まで伴走し、要件定義から運用設計までを一貫してサポート。短期間で安定したスマホ内線環境を構築できます。

アプリ選定の基準・チェックリスト

スマホ内線化を成功させるには、利用するアプリの性能や機能を見極めることが不可欠です。特に以下の観点をチェックリストとして確認しておくと安心です。

評価軸(チェックリスト)

| 項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 音声品質・遅延 | クリアな通話品質、遅延や途切れの少なさ |

| 業務機能 | 録音、IVR、代表番号(03番号や0120番号)への対応 |

| 端末・OS互換 | iOS/Androidなど複数環境での動作検証 |

| 管理機能 | ユーザー・端末・権限・ログの管理が可能か |

| サポート | 導入後の問い合わせ対応や改善スピード |

| 費用 | 初期費用・月額費用の妥当性とコスト構造の明確さ |

| 手続きや移行のしやすさ | 既存番号が移行できるか、導入スピード、運用開始までの工数 |

無料アプリの注意点

無料のSIPアプリを利用してスマホ内線化を実現することも可能ですが、商用利用では以下の課題が発生しがちです。

- サポート範囲が限定的で、トラブル時に自己解決が必要

- 録音やIVR、代表番号対応など、業務必須の機能が不足

- 着信安定性が端末ごとに異なり、バックグラウンド受信に不安がある

- ユーザーや端末の一元管理ができず、運用負荷が増大

- 障害発生時の責任分界が不明確でリスクが高い

Widefoneで満たせる要件

Widefoneは、スマホ内線化に必要な機能を 標準またはオプションでワンパッケージ提供 しており、無料アプリで不足しがちな要素をすべてカバーしています。

- 音声品質・安定性:専用開発された国産アプリを採用し、バックグラウンド受信や着信ロスを防止

- 業務機能:代表番号(03/0ABJ/0120/0800)、IVR、通話録音、内線短縮など業務利用に必須の機能を標準またはオプションで対応

- 端末・OS互換:動作検証済みの推奨端末を公開し、環境ごとの安定運用を保証

- 管理機能:管理画面からユーザー・端末・権限・履歴を管理

- サポート体制:自社開発・国産アプリならではの迅速な対応と改善スピード

- 費用の明確化:ユーザー数×月額+通話料+必要オプションというシンプルなコスト構造

- 手続きや移行の容易さ:番号の新規取得・既存番号のポーティングに対応し、スピーディに利用開始可能

商用利用に必須となる安定性・機能・管理・サポートを一気通貫で提供できる点が、Widefoneの最大の特長です。

まとめ:スマホの内線化を賢く選ぶ

スマホ内線化は、「人数 × 月額+通話料+必要オプション」というシンプルな費用構造で導入できる一方、無料アプリだけでは録音やIVR、代表番号対応といった業務要件でつまずきやすいのが実情です。

Widefoneなら、03番号や0120番号の取得から、通話録音、IVR、ユーザー管理までを一気通貫でカバー。短期間で導入でき、安心して業務に活用できます。無料トライアルで、実際に自社の端末や電波環境で安定性を検証できます。

スマホ内線化は、企業の働き方を大きく変える可能性を秘めています。導入方法やアプリ選びを誤らなければ、コスト削減と業務効率化、そして柔軟な働き方を同時に実現できます。

まずは無料トライアルで、その効果を自社の環境で体感してください。

※機能や価格は公開日時点の情報です

※価格は税抜表示です

ビジネスフォンお悩み相談室

スマホ内線化の費用は?導入メリット・デメリットと失敗しないアプリ選定

公開日:2025/10/17 更新日:2025/10/17

公開日:2025/10/17

更新日:2025/10/17

スマホ内線化とは、会社の電話番号をスマホで使えるようにする仕組みです。

無料アプリだけに頼ると、運用負荷やセキュリティ、着信安定性の面でつまずきやすく、業務利用にはリスクが残ります。

一方、クラウドPBX型のサービスなら、03番号の運用から通話録音・IVR・内線短縮・BYOD管理までを一気通貫でカバー。費用構造は「人数 × 月額+通話料+必要オプション」が基本で、導入の成功パターンは社内検証 → 小規模パイロット → 全社展開という段階的アプローチです。

本記事では、スマホ内線化の仕組みや費用感、導入メリット・デメリット、そしてアプリ選定の基準までをわかりやすく整理し、失敗しない導入のポイントをご紹介します。

【本記事で分かること】

- スマホ内線化のメリットとデメリット

- 費用とコスト構造(初期費用・月額・オプション)

- 失敗しない導入の手順(チェックリストあり)とアプリ選定

スマホ内線化とは?

スマホ内線化の基本

スマホ内線化とは、手元のスマートフォンに社内のビジネスフォンと同じ機能(内線通話や代表番号での発着信など)を利用できるようにする仕組みです。専用アプリをインストールするだけで実現でき、外出先や出張先など場所を問わず社内と同じ電話対応が可能になります。

方式は大きく分けて2種類あります。

1. 無料SIPアプリ+自前PBXを組み合わせる方法

既存のオンプレPBXまたは自社で構築したIP-PBXに、無料のSIPクライアント(スマホアプリ)で内線登録して使う方法。初期費を抑えやすい一方、端末差や着信安定性、運用・保守は自社で担います。

2. クラウドPBXを利用する方法

PBX機能をクラウドで提供するサービスを利用する方法。番号取得、内線、IVR、録音、管理機能を一体で提供。短期導入と拡張性に優れ、保守はベンダー側が主体。月額課金での運用が基本です。

特にクラウドPBXは、設備投資が不要で短期間に導入できるため、多くの企業で採用が進んでいます。

よくある導入パターン

実際の導入では、次のようなパターンが一般的です。

- 代表番号 → IVR → スマホ内線

会社の代表番号(例:03番号)に着信すると、音声ガイダンス(IVR)を経て各担当者のスマホ内線に着信 - 外出・在宅・海外でも同一フロー

オフィス外にいてもスマホアプリで内線・転送・録音が可能。出張先や在宅勤務でも社内と同じ電話対応を実現 - 拠点間をスマホ内線で一元化

東京本社・大阪支社など拠点をまたぐ通話を内線短縮で統一。拠点間の通話料を削減し、業務フローを共通化 - BYOD運用によるスマホ活用

社員の私有スマホ(BYOD)に業務用アプリを導入し、会社番号と個人番号を分けて利用。コスト削減と柔軟な働き方に対応 - コールセンター機能の一部をスマホで

着信を複数のスマホ内線に同時着信させたり、録音を組み合わせて小規模コールセンターのように運用

スマホ内線化の導入メリット

業務効率・働き方

スマホ内線化の最大のメリットは、代表番号をスマホに一元化できることです。 取次ぎや折り返しの手間を減らし、内線短縮でスムーズに連絡できるため、顧客対応のスピードが向上します。

- 代表番号をスマホに一元化でき、取次ぎや折り返しの手間を削減

- 内線短縮でスムーズな連絡が可能になり、顧客対応スピードが向上

- 在宅勤務・出張・多拠点でも同一フローで対応できる

- 録音・モニタリング機能により、応対品質を可視化して改善につなげられる

コスト・BCP

スマホ内線化によって固定電話や拠点間通話のコストを削減し、回線を集約できます。オンプレPBXの保守費用や移転コストも不要になり、長期的なコスト最適化が可能です。

- 固定電話や拠点間通話のコストを削減し、回線を集約できる

- オンプレPBXの保守費用や移転コストが不要

- 長期的に通信コストを最適化できる

- 災害や感染症による出社制限時でも、スマホから代表番号を運用可能

- 事業継続(BCP)対策として有効

Widefoneが選ばれる理由

業務効率化やコスト削減、BCP対策といったメリットを最大限に活かすためには、実際に利用するサービスの機能や安定性が重要になります。ここで求められるのは、代表番号の一元管理から録音・IVR・端末管理までをトータルでカバーできる仕組みです。

法人向け多機能クラウド電話・アプリ「Widefone」では、代表番号・内線・録音・IVR・BYOD運用といった機能をワンパッケージで提供。証明書類の受領後、スピーディに利用を開始いただけます。

しかも、03や06番号をはじめとした固定電話番号、0120、0800といった幅広い番号に対応しており、ビジネスシーンに合わせた柔軟な運用が可能です。

スマホ内線化のデメリットと対策

スマホ内線化は便利な反面、導入の仕方によっては次のような失敗につながることがあります。

スマホ内線化のよくある失敗

- 無料アプリ運用の落とし穴

着信が不安定になったり、端末ごとに挙動が異なったり、バックグラウンド受信ができないケースが発生。さらにユーザー管理の手間も増え、運用負荷が大きくなります。 - BYOD利用での課題

社員の私用スマホを業務で使うと、個人番号と会社番号が混在し、プライバシー面のリスクや業務境界が曖昧になることがあります。 - 機能不足による業務停滞

無料アプリや簡易的な仕組みでスマホ内線化を導入した場合、代表番号の着信振り分けや録音、IVR(自動音声応答)など業務に必須の機能が不足していることがあります。電話取次ぎが滞ったり、顧客対応の記録が残せなかったりと、現場の業務が停滞する原因となります。

Widefoneでの回避策

Widefoneでは、こうしたデメリットを回避するために次のような仕組みを提供しています。

- 専用アプリによる安定運用

Widefoneは業務利用に特化して自社開発された国産アプリを採用しています。

直感的な設計で誰でもすぐに使いこなせ、通話・チャット・電話帳を1つのアプリに集約。省電力設計によりバッテリー負荷を抑え、長時間の外出や在宅勤務でも安心して利用できます。

自社開発ならではの迅速なサポートと改善対応で、安定した運用を継続できます。 - 業務番号と私用番号の分離

1台のスマホに業務用番号と個人番号を持てるため、BYOD環境でも公私をしっかり分けて運用可能です。公私分計により、プライベートの通話や費用と業務利用を明確に区別でき、安心して利用できます。 - 業務に必要な機能をワンパッケージで提供

スマホ内線化でありがちな「機能不足による業務停滞」を防ぐため、Widefoneでは代表番号の一元管理、IVR(自動音声応答)、通話録音、内線短縮、端末管理などを標準またはオプションで提供しています。

業務に欠かせない機能を最初から揃えているため、導入後に「必要な機能が足りない」という失敗を回避し、安定した業務運用を実現できます。

スマホ内線化の費用とコスト構造

初期費用

スマホ内線化を導入する際には、契約・初期設定、番号の新規取得や既存番号の移行(ナンバーポータビリティ)手続き費用、といった初期費用が発生します。オンプレ型PBXのように大きな設備投資は不要ですが、必要な番号や環境に応じて初期の手続きが必要です。

月額費用

ランニングコストは、「ユーザー数 × 月額料金」+「通話料」+「必要なオプション」が基本構造です。オプションには録音機能、IVR(音声ガイダンス)、追加番号の取得などが含まれます。

コスト削減メリット

スマホ内線化は単に便利になるだけでなく、長期的なコスト削減にもつながります。

- 固定回線や拠点間通話コストの削減:拠点間を内線化し、回線を集約することで大幅な通信費の節約が可能

- オンプレPBXの保守費用を削減:機器更新や保守契約が不要になり、維持費を抑制

- 人件費の圧縮:電話取次ぎや折り返し対応にかかる時間を短縮し、業務効率を改善

- 移転・席替えコストゼロ:配線や機器の移設作業が不要になり、柔軟にオフィスレイアウトを変更可能

導入手順

準備から始まる導入の全体像

スマホ内線化をスムーズに進めるためには、段階を踏んで導入することが重要です。一般的には以下のような流れで進めます。

- 社内検証(現状把握+要件定義)

利用中の番号や通話量、ルーティング、録音の要否などを整理し、代表番号・IVR・録音機能・利用端末・権限など必要条件を定義します。あわせて費用感を試算し、自社の要件に合うかどうかを確認します。 - 小規模パイロット(トライアル導入)

一部の部署や店舗で小規模に導入し、実際の利用環境で動作や通話品質、運用上の課題を検証します。改善点を洗い出し、本格展開に備えます。 - 全社展開(本番化・教育・運用設計)

全社へ導入を拡大し、教育・マニュアルの整備、ログ監査や退職者対応などの運用フローを確立します。業務全体で安定した内線環境を運用できる体制を築きます。

Widefoneの標準導入モデル

Widefoneでは、最短“3営業日目安”で利用開始が可能です。専任チームが現状の課題分析からトライアル、本番展開まで伴走し、要件定義から運用設計までを一貫してサポート。短期間で安定したスマホ内線環境を構築できます。

アプリ選定の基準・チェックリスト

スマホ内線化を成功させるには、利用するアプリの性能や機能を見極めることが不可欠です。特に以下の観点をチェックリストとして確認しておくと安心です。

評価軸(チェックリスト)

| 項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 音声品質・遅延 | クリアな通話品質、遅延や途切れの少なさ |

| 業務機能 | 録音、IVR、代表番号(03番号や0120番号)への対応 |

| 端末・OS互換 | iOS/Androidなど複数環境での動作検証 |

| 管理機能 | ユーザー・端末・権限・ログの管理が可能か |

| サポート | 導入後の問い合わせ対応や改善スピード |

| 費用 | 初期費用・月額費用の妥当性とコスト構造の明確さ |

| 手続きや移行のしやすさ | 既存番号が移行できるか、導入スピード、運用開始までの工数 |

無料アプリの注意点

無料のSIPアプリを利用してスマホ内線化を実現することも可能ですが、商用利用では以下の課題が発生しがちです。

- サポート範囲が限定的で、トラブル時に自己解決が必要

- 録音やIVR、代表番号対応など、業務必須の機能が不足

- 着信安定性が端末ごとに異なり、バックグラウンド受信に不安がある

- ユーザーや端末の一元管理ができず、運用負荷が増大

- 障害発生時の責任分界が不明確でリスクが高い

Widefoneで満たせる要件

Widefoneは、スマホ内線化に必要な機能を 標準またはオプションでワンパッケージ提供 しており、無料アプリで不足しがちな要素をすべてカバーしています。

- 音声品質・安定性:専用開発された国産アプリを採用し、バックグラウンド受信や着信ロスを防止

- 業務機能:代表番号(03/0ABJ/0120/0800)、IVR、通話録音、内線短縮など業務利用に必須の機能を標準またはオプションで対応

- 端末・OS互換:動作検証済みの推奨端末を公開し、環境ごとの安定運用を保証

- 管理機能:管理画面からユーザー・端末・権限・履歴を管理

- サポート体制:自社開発・国産アプリならではの迅速な対応と改善スピード

- 費用の明確化:ユーザー数×月額+通話料+必要オプションというシンプルなコスト構造

- 手続きや移行の容易さ:番号の新規取得・既存番号のポーティングに対応し、スピーディに利用開始可能

商用利用に必須となる安定性・機能・管理・サポートを一気通貫で提供できる点が、Widefoneの最大の特長です。

まとめ:スマホの内線化を賢く選ぶ

スマホ内線化は、「人数 × 月額+通話料+必要オプション」というシンプルな費用構造で導入できる一方、無料アプリだけでは録音やIVR、代表番号対応といった業務要件でつまずきやすいのが実情です。

Widefoneなら、03番号や0120番号の取得から、通話録音、IVR、ユーザー管理までを一気通貫でカバー。短期間で導入でき、安心して業務に活用できます。無料トライアルで、実際に自社の端末や電波環境で安定性を検証できます。

スマホ内線化は、企業の働き方を大きく変える可能性を秘めています。導入方法やアプリ選びを誤らなければ、コスト削減と業務効率化、そして柔軟な働き方を同時に実現できます。

まずは無料トライアルで、その効果を自社の環境で体感してください。

※機能や価格は公開日時点の情報です

※価格は税抜表示です