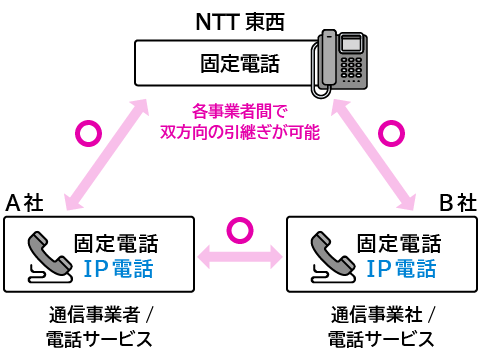

固定電話サービス提供事業者18社は、「固定電話サービス提供事業者間における双方向番号ポータビリティ」を2025年1月に受付開始すると発表しました。※

※出典:NTT東日本「固定電話サービス提供事業者間における双方向番号ポータビリティの開始について」(2024年11月12日発表の報道発表資料)

https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20241112_01.html

双方向番号ポータビリティの普及は、企業や個人が固定電話の利便性を維持しつつ、コスト削減や業務効率化を図るための大きなチャンスです。

本コラムでは、冒頭のニュースで紹介した「双方向番号ポータビリティ」の基本的な仕組みから、導入の背景と必要性、メリットや考慮すべきデメリット、さらに利用方法まで詳しく解説します。固定電話番号の新しい活用方法を知り、便利で効率的な通信環境を手に入れるためのヒントとして、ぜひご覧ください。

双方向番号ポータビリティとは

双方向番号ポータビリティとは、電話番号を変更することなく、異なる通信事業者やサービスに移行できる仕組みのことを指します。

この制度により、従来の電話番号をそのまま維持しながら、通信事業者を自由に選択できるようになり、利用者にとって選択肢の幅が大きく広がるのが特徴です。

MNPとLNP

これまでの番号ポータビリティは、主に携帯電話間の番号移行が中心でした。

利用者が携帯電話番号を変更せずに、異なる通信事業者のサービスに移行できる仕組みは「MNP(Mobile Number Portability、携帯電話番号ポータビリティ)」と言い、2006年に日本で導入されました。

MNPの制度は、通信事業者間の競争を促進し、利用者にとって選択肢を広げるために設けられました。そしてこの仕組みが、固定電話にも拡大されることになりました。固定電話のこの仕組みは「LNP(Local Number Portability、固定電話番号ポータビリティ)」と言います。

※本コラムにおいては、固定電話番号ポータビリティ(LNP)を指す言葉として「双方向番号ポータビリティ」を使用しています。

双方向番号ポータビリティが注目される理由

双方向番号ポータビリティにより、従来の固定電話回線に依存することなく、クラウドPBXやIP電話サービスといった新しい通信技術を活用する選択肢が広がります。例えば、企業はオフィスの移転や通信コスト削減の際に番号を変更せずに、利便性の高いサービスへ移行できるため、業務の効率化や顧客対応の継続性を確保することが可能です。

固定電話の利用が依然として重要な役割を果たす多くの業界や地域では、通信サービスの自由度を高め、事業者間の競争を促進する大きな一歩となっています。一方で、手続きや運用面での課題があるため、利用者は移行の際に詳細な条件や費用を確認する必要があります。それでもなお、固定電話を取り巻く通信環境を柔軟にする仕組みとして、双方向番号ポータビリティは大きな注目を集めています。

導入の背景と必要性

固定電話の双方向番号ポータビリティ(LNP)が導入される背景には、利用者ニーズの変化と柔軟性と利便性の追求があります。

利用者ニーズの変化

通信インフラは多様化が進む中で、消費者のニーズも非常に幅広くなっています。スマートフォンの普及が加速し、インターネット通信技術の進化と相まって、従来にはなかった多彩な通信サービスが登場し、自身のライフスタイルやビジネス形態に合った選択を求めるようになっています。

例えば、固定電話への依存度は近年大幅に減少しており、スマートフォンのみで生活を賄う人々が増えていると同時に、ビジネスにおいてはクラウドサービスやIP電話が積極的に導入されています。特にリモートワークの普及に伴い、柔軟で効率的なコミュニケーション手段が求められるようになりました。

柔軟性と利便性の追求

固定電話番号は特定の事業者や地域に縛られていたため、事業者の変更やオフィス移転時に番号を維持することが困難でした。しかし、双方向番号ポータビリティの導入により、利用者はより柔軟に通信サービス契約の変更や移行を行えるようになり、利便性が大きく向上しました。

例えば、固定電話を利用している家庭が引越しをした際、新しい場所で別の通信キャリアに変更しても、現在の固定電話番号をそのまま使い続けることが可能です。同様に、企業においても運用コストを削減するため、より経済的な新しい通信プランに切り替える際に、電話番号を変更する必要がなく、業務に支障をきたすことがありません。

さらに、この制度は消費者に選択肢を広げることで、通信事業者間の競争を促進し、サービスの質を高めるという目的も果たしています。結果として、消費者や企業は、コストやサービス内容を比較しながら、最適な通信環境を構築できるようになります。

次項では、こうした双方向番号ポータビリティの具体的なメリットについて詳しく解説します。

双方向番号ポータビリティのメリット

ビジネスにおける最大のメリットは、固定電話番号を維持したまま、より適切な通信キャリアやサービスに自由に切り替えられる点です。これにより、企業は通信環境を柔軟に最適化でき、通信コストの削減や業務効率の向上を実現できます。

以下では、固定電話番号を維持することによって得られるベネフィットについてご紹介します。

顧客との接点が途切れない

電話番号は、企業と顧客をつなぐ重要な窓口であり、その変更は顧客とのコミュニケーションに大きな影響を与える可能性があります。

例えば、ある中小企業や店舗が移転を決めた場合を考えてみましょう。従来の仕組みでは、オフィスや店舗の住所が変わると電話番号の変更が必要になることが一般的でした。その結果、顧客や取引先に新しい番号を周知する手間が発生し、告知が行き届かなかった場合には、連絡が取れなくなることもありました。このような状況では、顧客の信頼を損なうだけでなく、問い合わせや注文を逃してしまうリスクも生じます。

しかし、双方向番号ポータビリティを利用することで、これまで使っていた電話番号を維持しながら、より経済的なキャリアや通信プランへ切り替えることができます。これにより、顧客がスムーズに従来通りの連絡を取れるため、信頼を損なうリスクを回避できます。

また、広告やパンフレット、ウェブサイトに記載された電話番号を変更する必要がないため、時間やコストの節約にもつながります。このように、顧客との接点を維持できることは、企業にとって業務効率だけでなく、顧客満足度や信頼関係の維持という観点でも大きなメリットとなります。

通信コスト削減

通信コストの削減は、双方向番号ポータビリティの大きなベネフィットの一つです。

現在の通信キャリアで固定電話を利用している場合、サービスや料金に不満があっても、電話番号の変更が伴うことでキャリア変更を躊躇するケースが少なくありません。

しかし、固定電話番号をそのままに別のキャリアに移行できることで、より競争力のある通信プランやサービスを選ぶことが容易になります。例えば、クラウドPBXやIP電話サービスなど、低コストで柔軟な通信環境を提供する事業者に乗り換えることで、通信費全体を大幅に削減することが可能です。

さらに、契約内容の見直しやプラン変更の選択肢が広がることで、従来は追加料金が必要だった機能(例:通話録音、複数拠点間の内線通話など)を含むサービスを、低コストで利用できるようになるケースも考えられます。

このように、双方向番号ポータビリティは、単なるキャリア変更を可能にするだけでなく、長期的な通信費削減や運用効率の向上を実現する有効な手段です。特に、通信プランやサービスの価格競争が激しい現代において、コストを抑えつつ必要な機能を確保することは、企業にとって大きな利点となります。

考慮すべきデメリット・課題

双方向番号ポータビリティは利用者に多くの利便性をもたらしますが、その一方で導入や運用における以下のような課題が存在します。

- 移行手数料などコストがかかる

- 通信インフラやシステムの調整が必要

- 機能の違いへの理解と準備

- 対応範囲に制限がある

導入前にこれらを導入前にしっかりと理解し、適切に計画することが重要です。

移行手数料などコストがかかる

通信キャリアやサービスプロバイダー間での番号移行に伴う手続きや技術的な対応には、一定の費用が発生する場合があります。

例えば、固定電話番号を移行する際に発生する「移行手数料」が挙げられます。通信キャリアによって設定されるこの手数料は、1回限りの支払いとはいえ、複数の番号を一度に移行する場合や、企業が複数拠点で利用している場合には、合計額が増加する可能性があります。また、新しいキャリアのプランや機器の導入に伴う初期費用や設定費用も考慮する必要があります。

※双方向番号ポータビリティを開始する固定電話サービス提供事業者による費用についての公式発表は、2024年12月1日時点ではありません

通信インフラやシステムの調整が必要

導入には通信インフラやシステムの調整が必要になるケースがあり、このための社内リソースの確保や外部ベンダーへの依頼が求められることもあります。特に、大規模な企業や複雑な通信環境を持つ組織では、移行の計画や準備に多くの時間とコストがかかるケースがあります。

例えば、企業がPBX(構内交換機)やVoIP(IP電話)のシステムを利用している場合、新しいキャリアに対応するためにソフトウェアのアップデートやハードウェアの交換が必要になることがあります。これにより、予期せぬコストや時間が発生する可能性も考慮しなければなりません。

また、移行プロセス中の一時的な通信障害や混乱を避けるためには、詳細な移行計画とテストが不可欠です。これには相応の時間とリソースが必要であり、特に複雑な通信環境を持つ企業や団体においては、システム管理者や外部ベンダーとの緊密な連携が重要です。

機能の違いへの理解と準備

従来のプロバイダーで提供されていたサービスや機能が、新しいプロバイダーでは利用できない場合があります。例えば、着信転送や通話録音、特定のビジネス向け機能(IVR、PBX機能など)を活用していた場合、新しいプロバイダーのシステムがこれらの機能に対応していない可能性があります。その結果、業務フローの変更が必要になったり、追加の設備投資や設定が求められる場合があります。

導入前にテストを行い、サポート体制が充実しているプロバイダーを選ぶことで、想定外の問題を未然に防ぐことができます。また、プロバイダーによっては追加のオプションやカスタマイズによって必要な機能を補完できる場合もあるため、柔軟な判断が求められます。

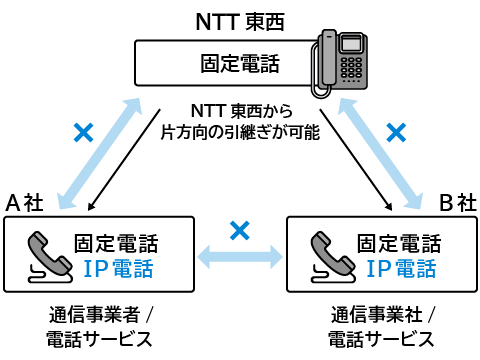

対応範囲に制限がある

双方向番号ポータビリティの仕組みは、固定電話番号の柔軟な利用を実現する便利な制度ですが、全てのプロバイダーや地域がこの仕組みに対応しているわけではありません。一部の通信事業者では、技術的な制約や運用方針により、双方向番号ポータビリティの提供が限定されている場合があります。また、地方や特定のエリアでは、通信インフラの整備状況や事業者のサービス範囲により、ポータビリティを利用できないこともあります。

例えば、小規模な通信事業者や地域限定のプロバイダーでは、技術的な要因で番号の引き継ぎに対応できないケースが見られます。このような状況では、利用者の選択肢が限られるため、移行先の事業者を慎重に選ぶ必要があります。

双方向番号ポータビリティの導入は、多くのメリットを提供する一方で、課題も伴います。これらのデメリットを十分に理解し、計画的に準備を進めることで、スムーズな移行と利便性の最大化が可能です。

広がるサービスの選択肢

固定電話の双方向番号ポータビリティは、通信業界の競争環境を活性化させる重要な取り組みとして注目されています。特に、多様な通信サービスを提供する事業者間での競争が激化する中、利用者にとって選択肢が大きく広がることが期待されています。

中でも、クラウドPBXやIP電話サービスは、柔軟な通信環境を提供し、利用者が自身のニーズに応じて最適なサービスを選べる点で注目されています。

クラウドPBX

クラウドPBXは、クラウドベースの電話システムで、企業の通話管理を効率化する革新的な技術です。従来型のオンプレミスPBXとは異なり、高額な設備投資が不要である点が特徴です。クラウドPBXではインターネットを活用して通話を処理するため、物理的な機器の設置や管理が不要で、利用者に高い利便性を提供します。

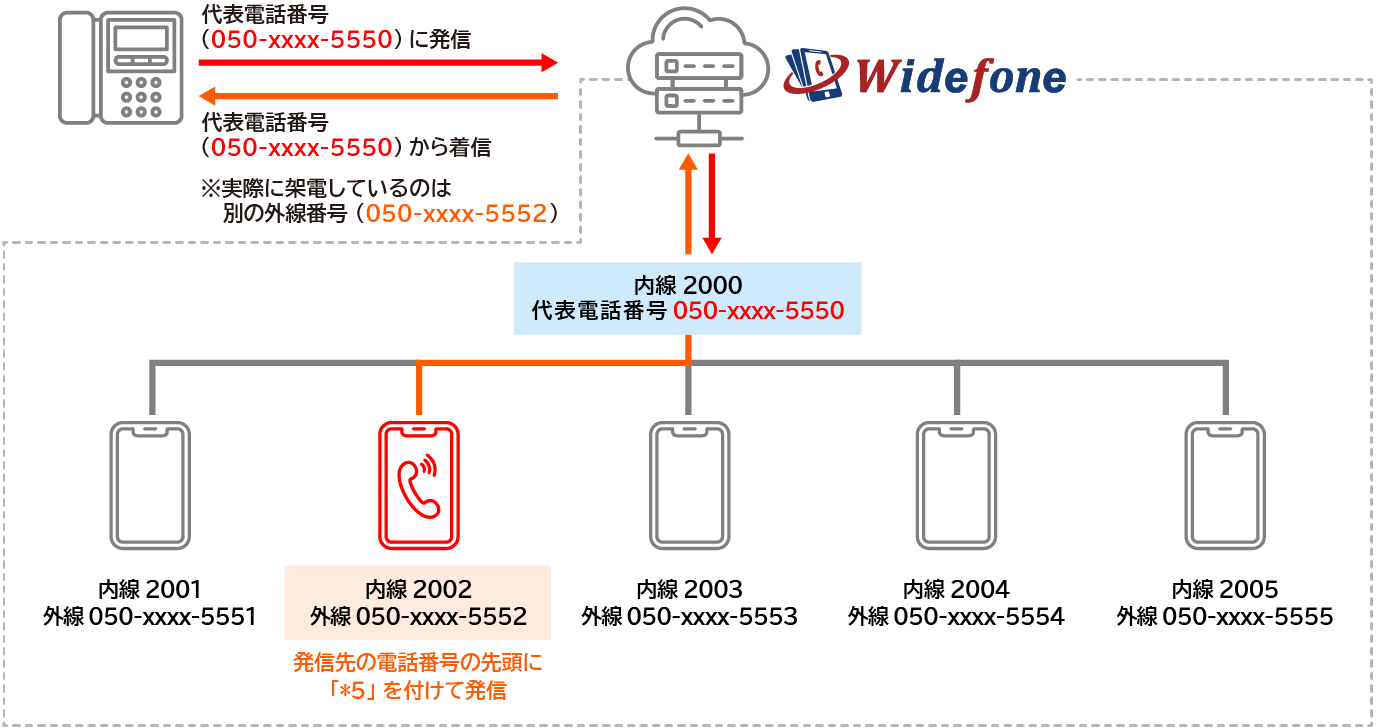

また、クラウドPBXの導入により、場所を問わず電話システムを活用できるため、リモートワークが増加する現代のビジネス環境に非常に適しています。例えば、地方支店と本社間の通話をクラウドPBXで行えば、簡単かつ低コストでのコミュニケーションが可能です。さらに、このシステムは高いカスタマイズ性を備えており、企業の特定のニーズに合わせて機能を追加や変更できる点も魅力です。

企業にとってクラウドPBXを導入する最大の利点は、コスト削減と柔軟性です。設備投資を抑えつつスムーズな通話環境を実現することで、運用効率を向上させることができます。特に急速に変化する市場環境や、リモートワークを導入する企業にとっては、最適な解決策といえるでしょう。クラウドPBXは、固定電話に代わる新たな選択肢として、今後ますます企業の注目を集めることが予想されます。

クラウドPBXのメリット

- 高額な設備投資が不要・・・オンプレミスPBXと異なり、物理的な機器設置や管理が不要

- インターネットを活用した通話・・・物理機器なしで利用可能な高い利便性を提供

- 場所を限定されない・・・リモートワークや地方支店や本社間での通話を低コストで実現可能

- 高いカスタマイズ性・・・企業のニーズに応じて機能の追加や変更が可能

- コスト削減・・・設備投資や運用コストを抑え、効率的な通話管理を実現

- 柔軟性の向上・・・急速に変化する市場環境や働き方に柔軟に対応可能

- 運用効率の向上・・・スムーズな通話環境や機能の提供により業務効率を向上

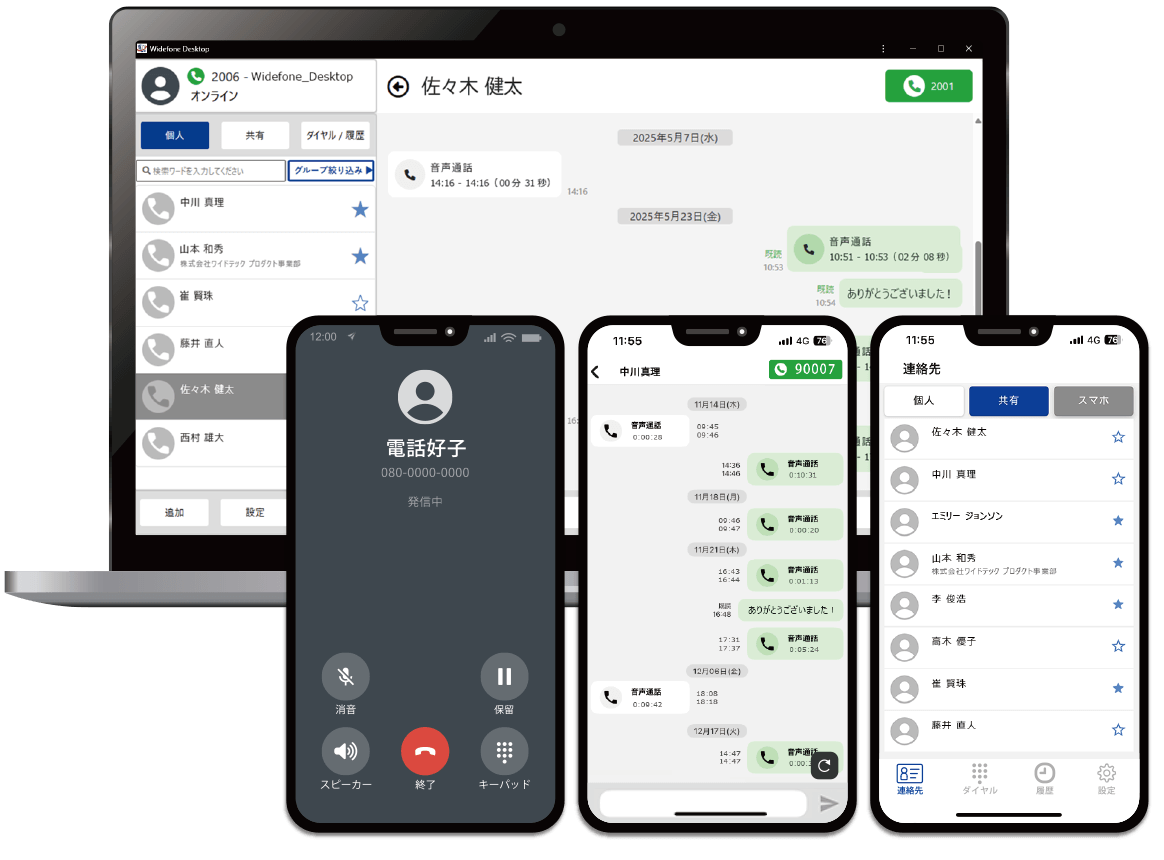

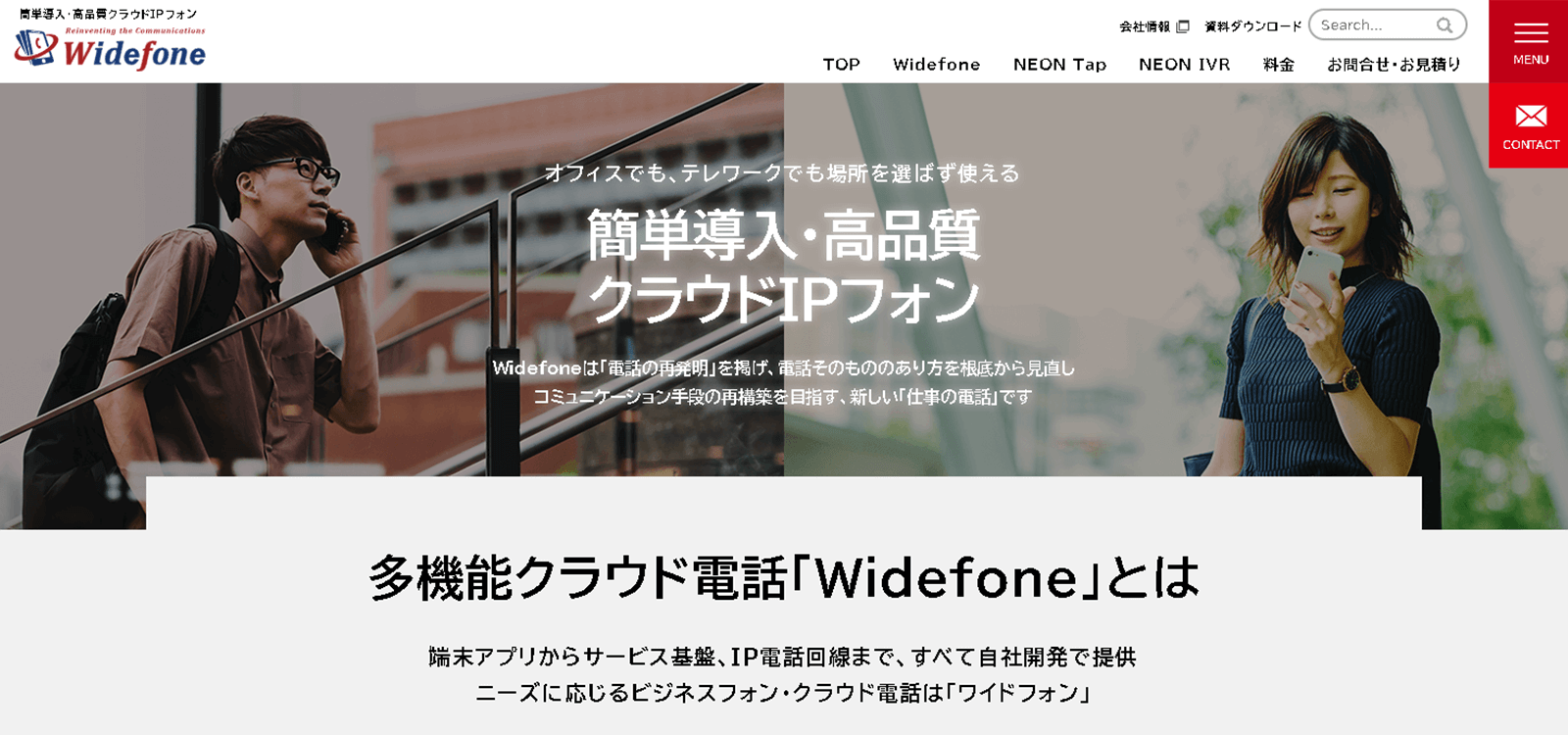

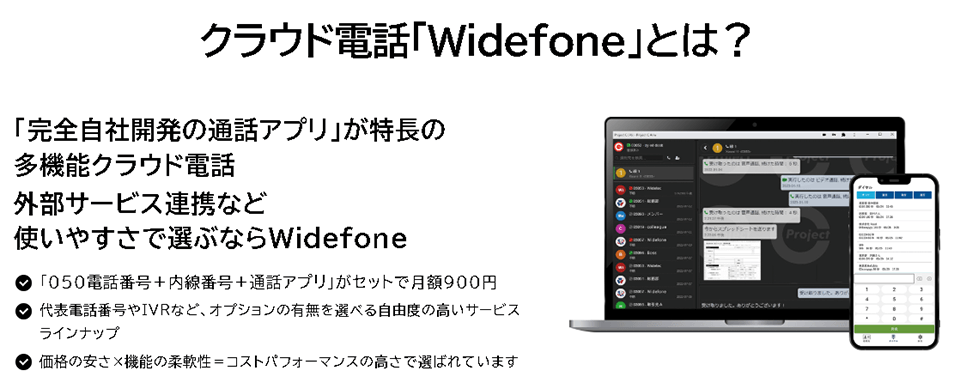

PBXの更新なら、法人向け多機能クラウド電話「Widefone」

IP電話サービス

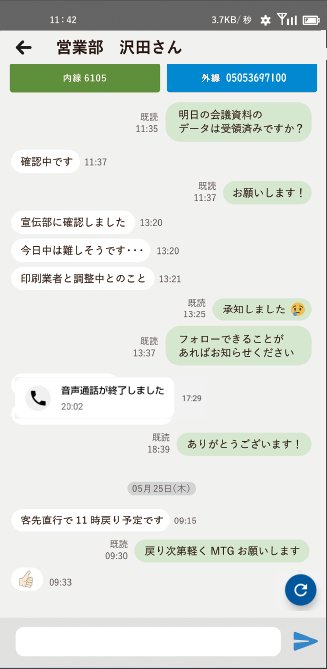

IP電話サービスは、従来の電話サービスと比べ、柔軟性と利便性において非常に優れています。その理由は、インターネットを介して通信を行うことで、場所を問わず電話の発信や着信が可能である点にあります。

例えば、IP電話サービスを導入することで、従業員は自宅や他の支店にいても同じ番号を使用して連絡を取ることができ、コミュニケーションの効率が大幅に向上します。多拠点展開を行う企業やリモートワークのように業務を行う場所が分散している環境では、この利便性が欠かせないものとなっています。

また、IP電話は国際通信にも強みを持ち、従来の電話回線を使用する場合と比べて、国際通話のコストを大幅に削減することが可能です。海外との頻繁なやり取りが必要な企業にとっては、大きなメリットとなるでしょう。

さらに、IP電話サービスはコスト削減効果に加えて、その柔軟性の高さから企業の多様なニーズを満たしています。規模に応じた回線数の調整や機能の追加が容易であるため、企業の成長に合わせた柔軟な運用が可能です。加えて、クラウドサービスとの統合により、電話帳や通話記録の管理を効率的に行う仕組みも提供されています。このような先進的な機能により、IP電話サービスは現代の企業にとって魅力的な選択肢となっています。

IP電話サービスは、その利便性とコストメリットを通じて、現代の通信スタイルを革新し続けています。企業の競争力を強化し、どこにいても働ける柔軟な環境をサポートすることで、その利用価値はますます重要性を増しているといえるでしょう。

IP電話サービスのメリット

- 場所を問わない柔軟な利用・・・多拠点展開企業やリモートワーク環境でも同じ番号を使用可能

- 国際通話のコスト削減・・・従来の電話回線と比較して、国際通話の料金を大幅に削減可能

- コスト削減・・・設備投資や運用コストを抑えられる

- 回線数や機能の柔軟な調整・・・企業の規模や成長に応じて、回線数の増減や必要な機能の追加が容易

- クラウドサービスとの統合・・・電話帳や通話記録などのデータ管理を効率化し、運用負担を軽減

- 運用効率の向上・・・スムーズな通話環境や機能の提供により業務効率を向上

IP電話なら、1つのスマホに2つめの電話番号(050番号)が持てるサービス「Widefone」

双方向番号ポータビリティこれからどうなる?

双方向番号ポータビリティは、通信業界の進化を象徴する技術です。その利便性は日常生活だけでなく、ビジネスシーンでも顕著であり、多くのユーザーが恩恵を受けています。今後もサービスの向上が期待される一方で、運用コストや手続きの簡略化といった課題の解決が求められています。この技術の可能性は広がり続けており、持続的な消費者満足と利便性を提供する未来が期待されています。

技術の進化と可能性

双方向番号ポータビリティは、技術の進化により利便性が大幅に向上しています。この仕組みは、従来の番号ポータビリティをさらに発展させ、多様な通信手段の選択を可能にしました。クラウドベースの通信技術と組み合わせることで、場所やデバイスに縛られることなく、柔軟な通信環境を実現する企業が増えています。

特にクラウドPBXなどの最新技術と連携することで、従来の専用回線に依存せず効率的な運用が可能です。さらに、将来的にはAIやIoTとの統合により、通信サービスのさらなる効率化と快適性の向上が期待されています。

このように、技術革新は双方向番号ポータビリティの可能性を広げ、今後も多くのユーザーにとって欠かせない存在となるでしょう。

未来を見据えた持続的なメリット

双方向番号ポータビリティは、固定電話利用者に新たな選択肢を提供する革新的な仕組みです。従来の通信手段では実現が難しかった柔軟性と利便性を可能にし、企業や個人にとって重要な通信環境の変化をもたらしています。特に、固定電話番号を維持しながら、コスト削減や最新技術の活用が可能である点は、多くの利用者にとって大きなメリットです。

今後、通信事業者間の競争が促進され、サービスの多様化が進む中で、この仕組みは多くの消費者にとって不可欠な技術となるでしょう。双方向番号ポータビリティを通じて通信環境がどのように進化していくのか、その動向を注視し、適切に活用していくことが求められます。

※機能や価格は公開日時点の情報です

※価格は税抜表示です