クラウドIPフォン「Widefone(ワイドフォン)」のオプション機能「全通話録音」は、発信・着信ともに全ての通話をクラウドに録音し、90日間保存ができるサービスで、お客様からのご要望を基に機能開発を行った人気の機能です。

通話録音の導入は、ビジネスにおけるサービス品質の向上や法的トラブルの回避のために非常に有用で、近年、固定電話やスマートフォンを利用した通話録音の重要性はますます高まっています。

本コラムでは、固定電話やスマートフォンを使用して通話を録音するための方法や、法的な留意点について包括的に解説します。通話録音・電話録音の導入検討にお役立てください。

(2024年9月17日追記)iOS 18では、新たに通話録音機能が標準搭載されました。この機能により、ユーザーは外部アプリを使わずにiPhoneで通話を録音できるようになっています。従来、iPhoneでは通話録音がサポートされていなかったため、サードパーティ製のアプリや外部デバイスを利用する必要がありましたが、iOS 18の導入により、このプロセスがシンプルで統合されたものとなりました。本ページでは「スマートフォンを利用した録音方法」の項目で、従来の方法と共にご紹介します。

通話録音が必要とされる理由

通話録音は、情報の正確性を保ち、業務や個人の信頼性を向上させる手段として欠かせないため、ビジネスから個人利用まで幅広いシーンでその重要性が増しています。特にビジネスシーンにおいては、顧客対応やクレーム処理、契約の履行確認など多岐にわたる用途で活用され、その効果は絶大です。個人利用においても、重要な会話の記録や法的証拠の保全に役立つため、適切な管理と利用が求められます。

ビジネスでの記録保持・コンプライアンス

ビジネスにおいて通話録音は重要な記録保持手段です。通話録音を活用することで、口頭での合意や取引内容を明確に記録することができます。これにより、後々の誤解やトラブルを防止するのに大いに役立ちます。

例えば、顧客との契約内容や指示が録音されていれば、後から「言った・言わなかった」の問題が発生した際にも確実な証拠として使用できます。特に、クレーム対応や重要な決定を伴う通話内容を記録することで、取引の透明性と信頼性を高めることが可能です。また、録音データを再確認することで、業務の効率化も図ることができます。

また、顧客対応などにおいて不適切な発言がなかったかどうかを確認できるコンプライアンスの用途でも役立ちます。

結果として、通話録音はビジネスの信頼性と効率性を向上させる重要なツールとなります。録音データを適切に管理し、必要な場面で活用することで、ビジネスプロセス全体の品質向上とトラブル回避に大きな効果をもたらします。

個人的な用途

通話録音は個人的な用途でも非常に役立ちます。重要な情報や会話を記録しておくことで、後から確認したい時に非常に便利であり、また、万が一のトラブルにも備えることができます。

たとえば、通話中に伝えられた重要な連絡先や住所、会話の内容を記録しておけば、後で忘れた場合でも安心です。日常の管理やトラブル対応においても非常に有用です。たとえば、自宅の修理業者との打ち合わせ内容や、医師の診察結果などを記録しておくことで、必要な対処や再確認が容易になります。

また、家族や友人との大切な会話を記録しておくことで、後で振り返りたい思い出としても保存できます。このように、個人的な通話録音は、さまざまな場面で日常生活をサポートし、便利で有益なツールとなっています。

通話録音の手法と技術解説

ビジネスから個人用途まで幅広く利用されている通話録音ですが、その録音方法と技術は多岐にわたります。本セクションでは、様々なデバイスと手法を用いた通話録音の方法について詳しく解説します。

スマートフォンを利用した録音方法

ビジネスシーンでのスマートフォン利用は一般的になり、電話通話の録音ニーズも常時あります。スマートフォンを利用した通話録音の方法は、直接スマホ本体で録音する方法と、アプリや外部デバイスなど別途サービスを利用する方法です。ここでは、iPhoneとAndroidそれぞれの通話録音の方法をご紹介します。

iPhoneでの録音方法(iOS 17以前)

iPhoneでの通話録音は、専用アプリや外部デバイスを使用することで可能です。iPhone自体には通話録音機能が標準搭載されていないため、外部のツールやソフトウェア、アプリケーション(アプリ)が必要となります。

もう一つの方法として、外部デバイスを利用することも選択できます。iPhoneに接続する専用のICレコーダーや、Bluetoothヘッドセットを使った録音装置が利用できます。これにより、物理的にも録音を行うことが可能です。この方法は、アプリのインストールが不要なため、特定のセキュリティ対策が求められる場面でも有効です。

iOS18では通話録音機能が標準搭載に(2024年9月17日追記)

Apple社が提供する独自のAI「Apple Intelligence」の機能の一つとして、通話録音が利用できるようになります。

主な特徴としては、通話中の画面に録音ボタンが表示され、ワンタップで録音を開始できることや、文字起こしの要約も生成できることです。また、録音データはiPhoneの内部ストレージに安全に保存されます。

なお、米国の一部の州など、録音には相手方の同意が法的に必要な場合があるため、録音機能が起動されると通知が通話相手にも表示され、透明性を確保しています。

Androidでの録音方法

Androidスマートフォンで通話を録音する方法には、複数の選択肢が、代表的な方法として、Google Playストアで提供されている通話録音アプリの利用があります。Google Playストアで提供されている通話録音アプリは、通話の自動録音やクラウドへのバックアップ、録音ファイルのフォルダ整理など多機能で使いやすいものが多数あります。

次に、最近の一部のAndroidスマートフォンには内蔵録音機能が搭載されている場合があります。例えば、GoogleのPixelシリーズやSamsungのGalaxyシリーズでは、通話画面に録音ボタンが表示されることがあり、これをタップするだけで通話が録音されます。この内蔵機能はアプリのインストールが不要で、システムに最適化されているため、信頼性と安定性が高いのが特徴です。

スマートフォンで通話を録音する場合、アプリをインストールするだけで、通話を録音できるという手軽さは、多くのユーザーにとって大きな魅力ですiPhone用とAndroid用それぞれのアプリが多く存在しており、直感的な操作で録音が可能です。ただし、無料版では録音時間や機能に制限がある場合が多く、ビジネス用途での長時間録音には不向きかもしれません。利用目的に応じた最適な選択を心掛けることで、通話録音の効果を最大限に引き出すことができます。

固定電話や専用録音機器を使った録音法

固定電話や専用録音機器を使用することで、高品質で安定した通話録音が可能です。固定電話や専用録音機器は、スマートフォンや他のモバイルデバイスとは異なり、特に長時間の録音や業務用途に適しています。これにより、重要なビジネス会話や個人との重要なコミュニケーションを確実に記録できます。

外部デバイスを使った録音方法

通話録音に外部デバイスを使用することで、録音データの管理や保存が容易になり、音質も向上します。具体的には、USB接続の録音機器やハードディスクレコーダーなどを使用すると、通話内容を高品質で録音・保存できます。また、これらのデバイスは長時間の録音にも対応可能です。

固定電話に接続するUSB録音機器やハードディスクを使用すれば、通話内容が自動的にデジタルファイルとして保存されるため、後からの再生や確認がスムーズに行えます。これらのデバイスは長時間の録音にも対応でき、通話録音の効率を大幅に向上させる手段として非常に有効で、コールセンターや顧客対応の現場で特に重宝されており、クレーム対策や品質管理の一環としても利用されています。

外部デバイスを使った録音方法には以下のメリットもあります。

- 大容量の録音データを長期間にわたって保存することが可能

- 録音データのバックアップやアーカイブが容易になる

- クラウドとの連携など複数の管理手法を選択可能

- データの暗号化やアクセス制御によるセキュリティ対策の適用

ビジネスフォンシステムを利用した録音

ビジネスフォンシステムを使用すると、企業全体で一貫した通話録音が可能になります。ビジネスフォンシステムは、多くの場合、中央管理されており、全社的な録音管理が容易になるためです。これにより、トラブル発生時に必要な通話記録を迅速に提供できます。

例えば、カスタマーサービス部門で発生する顧客とのトラブルを解決する際に、録音された通話記録を利用して事実確認が行えます。また、品質管理やトレーニング素材としての活用が促進されます。顧客とのやり取りが記録されることで、問題が発生した場合に迅速かつ的確な対応が可能となり、顧客満足度の向上にも寄与します。

ビジネスフォンシステムを導入することで、通話録音管理が効率化され、企業の信頼性と業務効率が向上します。録音データは一元管理されるため、必要な情報をスムーズに引き出すことができ、業務プロセスが円滑に進行します。これにより、全社的なコンプライアンスの徹底や、重要なビジネス情報の確実な保存が実現します。

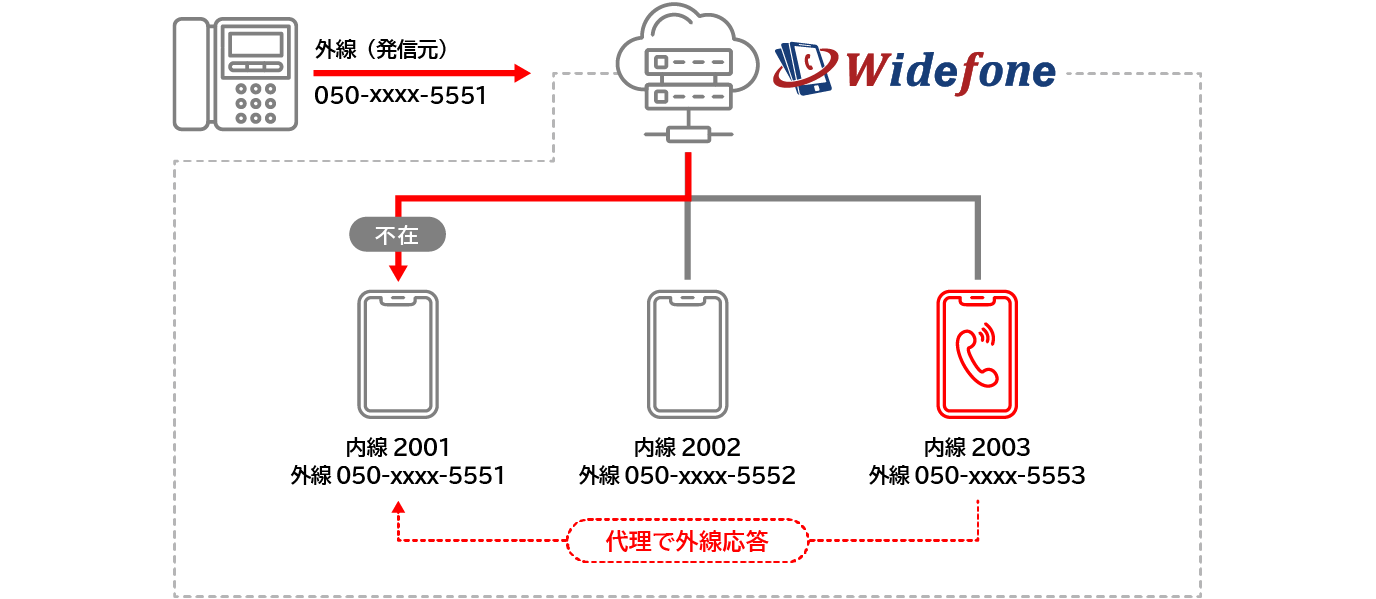

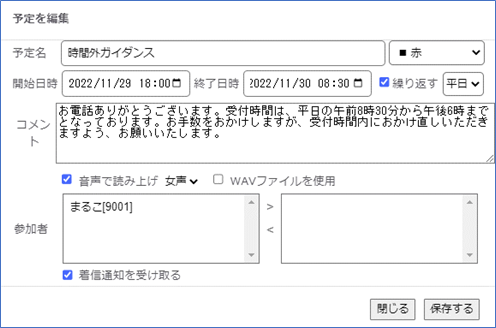

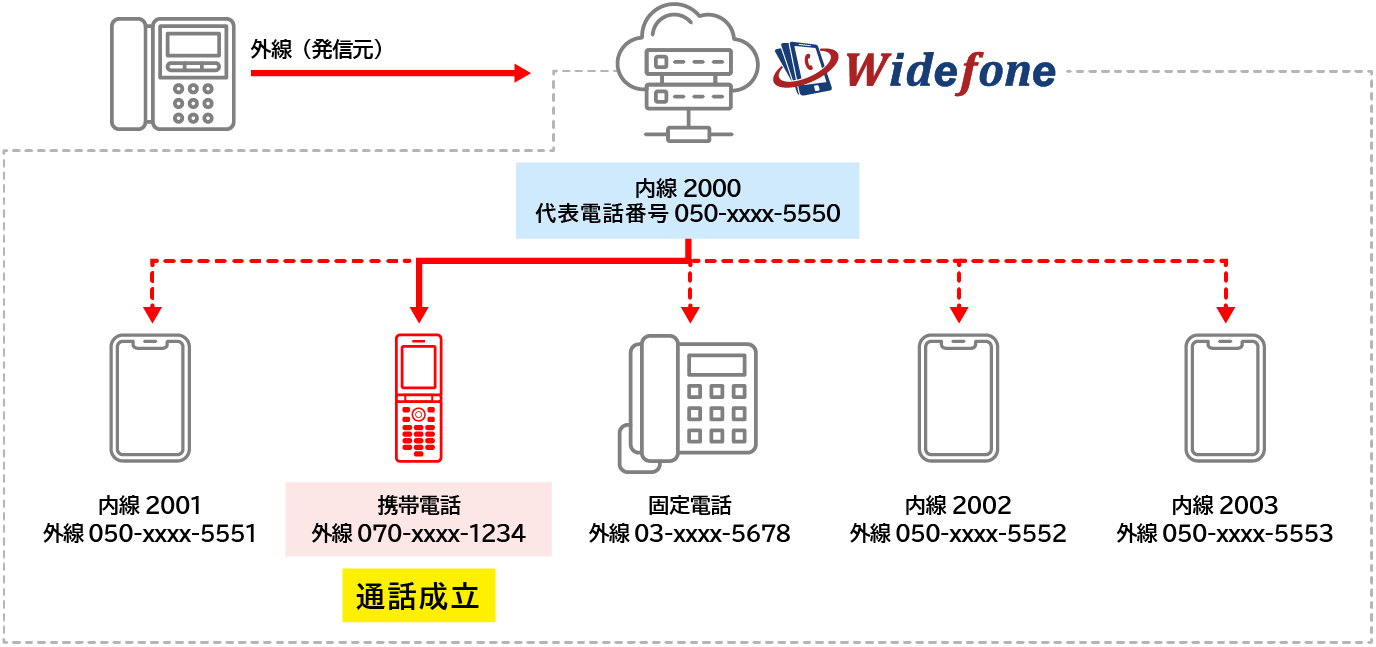

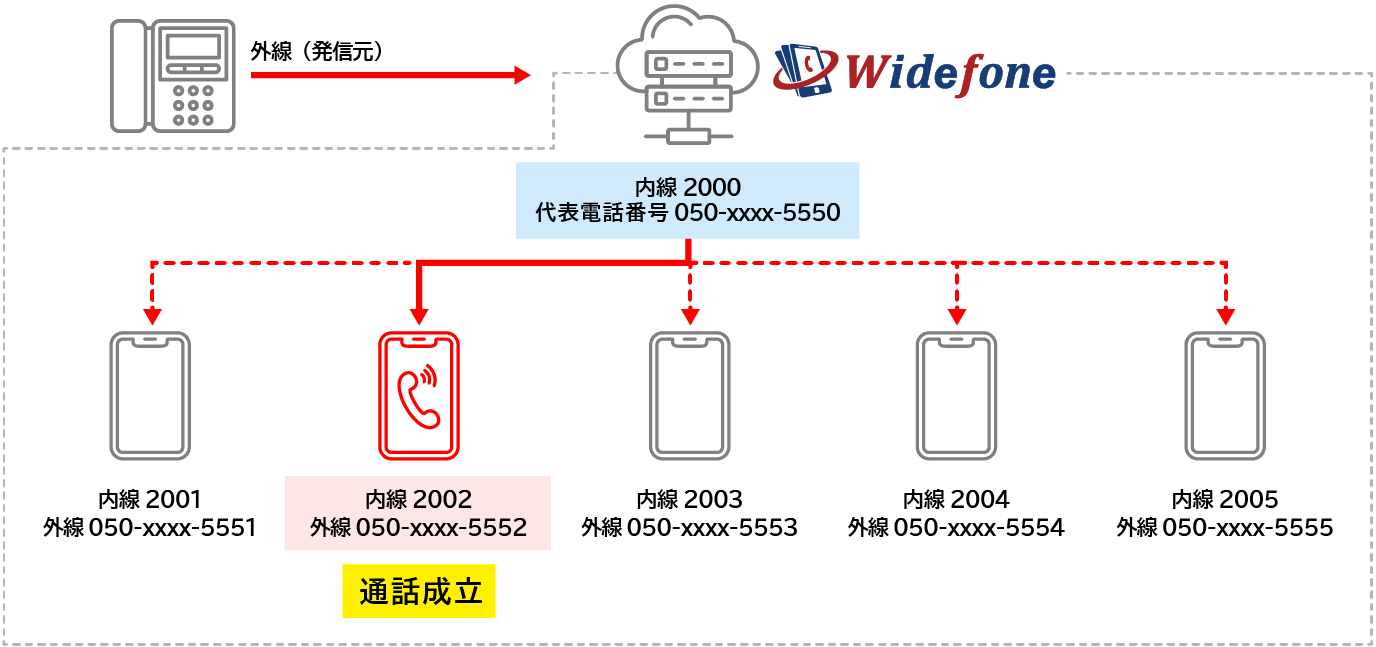

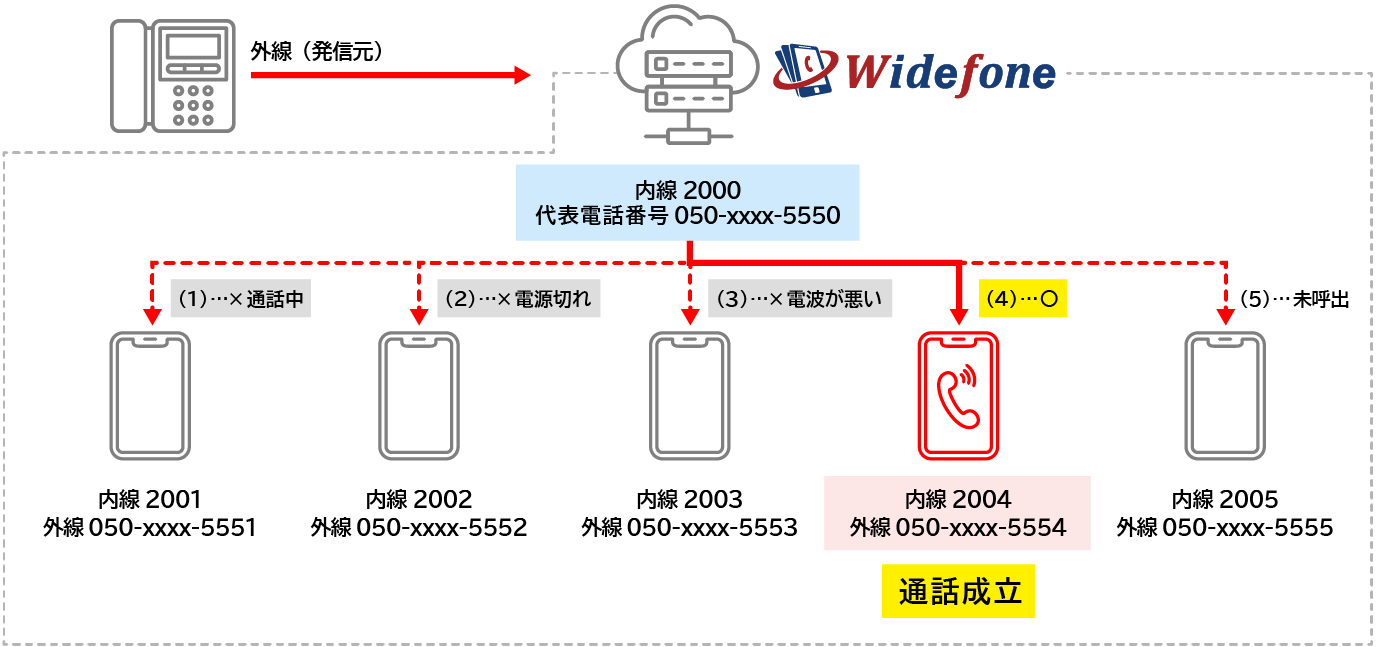

通話録音ができるクラウドIPフォン「Widefone」

クラウドIPフォン「Widefone」の通話録音は、オプションサービス「全通話録音」として提供をしています。内線番号ごとに、すべての通話(発信・着信とも)をクラウドに録音し、90日間保持できます。

録音に関する情報は、通話を行った端末からだけではなく、管理者が管理画面から確認できる点など、コンプライアンス用途を目的とした使い方ができる点が、ビジネスにおいて特に便利にご利用いただけます。

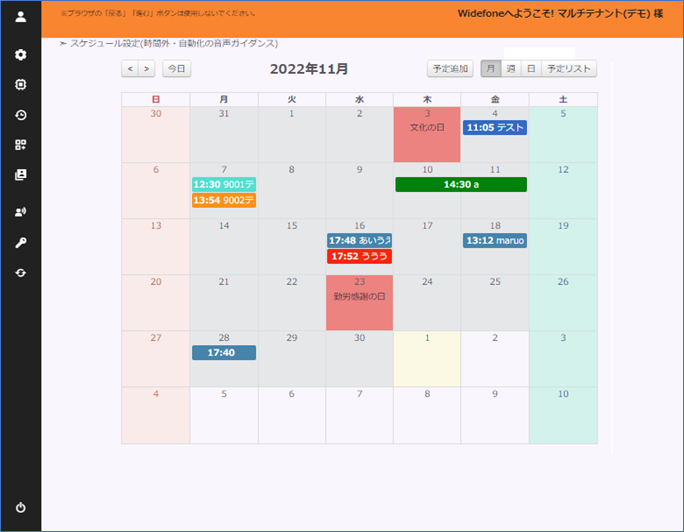

Widefone全通話録音機能-管理画面でできること(抜粋)

- 録音状況を一覧で確認・・・通話相手の電話番号(内線番号)、着信・発信のどちらか、開始・終了時刻など

- 録音履歴の検索

- 通話録音の再生

- データのダウンロード保存・削除※

- 自動削除予定日時の確認・・・90日の保存期間満了とともに自動的に削除されます

※初期状態ではユーザーによる通話録音の無効化、録音ファイルの削除ができません

※ユーザーによるダウンロードや削除は、管理者権限で許可・禁止の設定ができます

「Widefone」の録音機能は、会話の中で重要な内容を見逃すことなく記録するための大変便利なツールです。録音データは自動的にクラウド上に保存され、データの安全な保管が確保されます。また、必要に応じて録音データを簡単に検索・再生でき、業務の質を向上させるための強力なサポートとなります。

以下のページでは、お客様の課題を解決する全通話録音の使い方について解説しています。合わせてご参考ください。

顧客サービスにおける通話録音の活用事例

ビジネスにおいて通話録音は重要なツールとなっており、その結果として顧客サービスの品質向上や業務効率化、顧客満足度の向上やコンプライアンス遵守に成功しています。

以下では、ビジネスシーンにおいて実際にどのような形で通話録音が役立つのか、その具体例を解説していきます。

記録保持

通話録音は、ビジネスでの記録保持と品質管理に極めて重要です。通話録音の主な役割の一つは、顧客とのやり取りを正確に記録することで、後にトラブルが発生した際に参照でき、迅速かつ適切な対応が可能となるためです。例えば、クレーム対応時に録音を再生することで、顧客との約束や発言を確認でき、問題解決がスムーズに進みます。

品質管理

また、通話録音は品質管理にも役立ちます。顧客対応の質を向上させるために、通話録音を活用し、記録保持と品質管理を徹底することで、顧客対応の質を大幅に強化することができるのです。例えば、通話録音を定期的にチェックすることで、オペレーターの対応の良し悪しを分析し、必要なトレーニングや改善点を特定することが可能となります。

トレーニング素材としての利用

さらに、品質管理の一環として、通話録音を使用し、新入社員のトレーニング素材として活用することもできます。実際の通話内容を分析し、従業員が改善すべきポイントや成功事例を具体的に把握することで、職場のトレーニング効率を大幅に向上させることができます。

トレーニング素材としての利用は、カスタマーサポート部門で多く用いられています。通話録音を使用して経験豊富なスタッフの良い対応例や、改善が必要な悪い対応例を学ぶことで、従業員の教育に役立てています。

ビジネスにおける通話録音の注意点

通話録音には、法的および倫理的な注意点が存在します。通話録音は、ビジネスの品質管理や顧客サービスの強化に役立つ一方で、顧客との信頼関係を損なうリスクを伴います。そのため、法的規制や企業ポリシーに従って適切に管理することが必要です。

記録として通話録音を利用する際には、従業員や顧客に事前に同意を得ることが必須です。録音が無断で行われた場合、法的なトラブルや信頼の損失を引き起こす可能性が高まります。さらに、録音データの保存期間やアクセス権限を設定し、データが不正に利用されないように制御することも重要です。例えば、録音データが必要以上に長期間保存されたり、第三者が容易にアクセスできる状態になったりすると、プライバシーの侵害となり得ます。

ビジネスにおける通話録音は、法的なルールと倫理規範を遵守しながら注意深く運用することで、その効果を最大限に引き出せます。しっかりとした運用ポリシーを策定し、全社員に徹底することで、通話録音のメリットを活かすとともに不要なリスクを回避することができます。

まとめ

通話録音を実施する際には、法的側面やプライバシー保護のガイドラインに従い、データの安全な管理を心掛けましょう。具体的には、録音データの暗号化やアクセス制御を確実に行うことが重要です。また、通話相手の同意を得ることも必須事項で、これによりプライバシー保護とコンプライアンスを保持することができます。適切な録音方法やデバイスを選択し、業務や個人のニーズに合わせて活用することが求められます。

今後は、クラウドベースのIPフォンや録音アプリの進化により、より高度で効率的な通話録音が可能となるでしょう。これに対応するためには、最新の技術や法的要件を常にチェックし、適応していくことが求められます。新しいデバイスやアプリケーションの導入を検討し、定期的なアップデートや運用ポリシーの見直しを行いましょう。これにより、通話録音の利点を最大限に活かし、効果的に活用することができます。

通話録音ができるクラウドサービスをお探しの場合には、クラウドIPフォン「Widefone」をご検討ください。初期費用・月額基本料ともに900円のシンプルなワンプラン・ワンプライスでご提供、専用の設備や工事が不要で手軽に始められるのもメリットです。

※機能や価格は公開日時点の情報です

※価格は税抜表示です