投稿者「Widetec」のアーカイブ

【フリーダイヤル通話料変更】

2023年の改定でどれだけお得?変更前後の料金を徹底比較!

【フリーダイヤル通話料変更】

2023年の改定でどれだけお得?変更前後の料金を徹底比較!

公開日:2023/10/16 更新日:2025/03/28

公開日:2023/10/16

更新日:2025/03/28

2024年に固定電話の通信網がIP網に切り替わります。通信手段としての固定電話は使用し続けられますが、廃止や変更となるサービスはいくつかあります。その一つが「フリーダイヤルの通話料変更」です。

今回の変更で料金体系がシンプルになり、ほとんどのケースで通話料が下がります。

フリーダイヤル利用者にとってメリットの多いこの変更はビジネスにどのような影響を与えるのでしょうか。変更前後の料金を比較してご紹介します。

※「フリーダイヤル」とは、NTTコミュニケーションズが提供する着信者が通話料を負担する仕組みのサービスで、同社の登録商標です。

- 目次

- フリーダイヤル料金変更内容

- 時間帯に分けた料金設定がなくなる

- 発信元の区分が減る

- フリーダイヤル料金一覧

- 月総額1,800円で「0120」番号が使える!Widefoneの着信課金電話番号

- コールセンタービジネスの今後

- コールセンターの顧客ロイヤルティ向上策

- コールセンターの収益向上策

フリーダイヤル料金変更内容

2023年11月に予定されているフリーダイヤルの通話料金変更では、以下のように利用者にとってメリットが非常に大きいものとなっています。

- 料金体系がシンプルになる

- ほとんどのケースで料金が安くなる

時間帯に分けた料金設定がなくなる

変更前は「平日昼間」「夜間・休日」「深夜・早朝」と時間帯ごとに料金が設定されており、利用者が多いと想定される「平日昼間」が最も通話料金が高くなっていました。

変更によってこの時間帯に分けた設定がなくなります。

発信元の区分が減る

変更前は一般回線で契約した場合には大きく9つの区分に分けられていました。

- 一般回線など固定端末・IPVoice回線(OAJ番号帯)から着信の場合(他社直収・ひかり電話・他社IP電話回線を含む)で、区域内・区域外・県と県をまたいで通話する場合

- NTTコミュニケーションズの050IP電話・IPVoice回線(050番号帯)からの着信

- 他社の050IP電話からの着信

- 携帯・自動車電話から着信

- 携帯・自動車電話から64Kデジタル通信モードで着信

- 衛星携帯・自動車電話、衛星船舶電話から着信

- 公衆電話から着信

変更後は以下の3つの区分に集約されます。

- 一般回線など固定端末から着信(NTTコミュニケーションズの050IP電話・IPVoice回線(050番号帯)、他社の050IP電話含む)

- 携帯電話から着信(衛星携帯・自動車電話、衛星船舶電話含む)

- 公衆電話から着信

フリーダイヤル料金一覧

注目はやはり「通話料が下がる」点です。分かりやすく単位を180秒(3分)に揃えて、3分間通話した場合の料金を比較してみます。

一般回線など固定端末・IPVoice回線(OAJ番号帯)から着信の場合

(他社直収・ひかり電話・他社IP電話回線を含む)

| 距離区分 | 平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | 【2023年11月から】 |

|---|---|---|---|---|

| 県内通話料金(区域内) | 8.5円 | 8.5円 | 8.5円 | |

| 県内通話料金(区域外) | 20円~40円 | 20円~30円 | 20円 | 8.5円 |

| 県間通話料金(県と県をまたいで通話する場合) | 20円~80円 | 20円~70円 | 20円~50円 | 8.5円 |

NTTコミュニケーションズの050IP電話・IPVoice回線(050番号帯)からの着信/他社の050IP電話からの着信

| 距離区分 | 平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | 【2023年11月から】 |

|---|---|---|---|---|

| 全国一律料金 | 10円/30円 | 8.5円 | ||

携帯・自動車電話から着信

| 距離区分 | 平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | 【2023年11月から】 |

|---|---|---|---|---|

| 全国一律料金 | 130円 | 120円 | 120円 | 90円(10円/20秒) |

公衆電話から着信

| 距離区分 | 平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | 【2023年11月から】 |

|---|---|---|---|---|

| 区域内~区域外 | 30円~200円 | 30円~140円 | 30円~120円 | 90円(30円/60秒) |

※出典:いずれもNTTコミュニケーションズ様Webサイトより

PSTNマイグレーション(固定電話のIP化)に伴う、終了・変更となるオプションサービス

(https://www.ntt.com/business/services/voice-video/freedial-navidial/navidial/pstn-migration.html)

フリーダイヤル料金

(https://www.ntt.com/business/services/voice-video/freedial-navidial/freedial/price.html)

2023年に予定されている変更で通話料が上がってしまうのは、公衆電話から着信した場合でかつ時間帯や距離の限られた条件下でのみです。

公衆電話の利用が減っていることは実生活から感覚で理解できますが、総務省のデータでそれが実証されています。

(総務省:ユニバーサルサービスとしての公衆電話の見直し>公衆電話を巡る現状)

- 2002年度(平成14年度)の通話回数は約11.8億回

- 2020年度(令和2年度)の通話回数は約0.3億回まで減少

- 2002年度(平成14年度)の1台あたりの通信回数は約2,000回

- 2020年度(令和2年度)の1台あたりの通信回数は約200回

ですので、フリーダイヤルの料金改定によるコストデメリットをシリアスに捉える必要はないと言えるでしょう。

月総額1,800円で「0120」番号が使える!Widefoneの着信課金電話番号

(2024年8月1日追記)

スマホにアプリをインストールして使う、多機能クラウド電話「Widefone」のオプションサービス「着信課金電話番号」では、「0120」番号をお得にお使いいただけます。

例えば、Widefone標準番号(050番号)と、着信課金電話番号「スタンダード」「シンプル」(いずれも月額900円)の組み合わせなら、月総額1,800円で「0120」番号が使えます。

しかも、通話料もリーズナブル。特に携帯電話からの着信料金が17円/分(3分間なら51円)と、フリーダイヤルと比べてお手頃。これまで高額な料金のため躊躇していた携帯番号からの着信も、これなら解禁して良いかなと思えるレベルでしょう。

Widefoneの着信課金電話番号「シンプル」では、番号ポータビリティもご案内可能です。フリーダイヤル(0120番号・着信課金電話番号)の導入や変更をお考えの方はぜひ、Widefoneのご利用をご検討ください。

サービス詳細はこちらのページ「着信課金電話番号」からご確認ください。

コールセンタービジネスの今後

フリーダイヤルの通話料が下がることで、コールセンターを持つビジネスは収益向上を図る大きなチャンスです。

特に、市場規模が拡大し続けている通販やオンラインショップ、e-コマースビジネスには大きな追い風となることは間違いありません。

※富士総研がまとめた調査によると、2022年の通販市場は前年比4.4%増の15兆1015億円だった。2023年は3.5%増の15兆6820億円に拡大する見込み。(ネットショップ担当者フォーラム2023年5月22日の記事より)

反面、フリーダイヤル通話料の変更をきっかけに「顧客ロイヤルティを高める」方策について改めて考える企業も出てきています。コスト削減による利益確保よりも、お客様満足度を高めることで中長期的な売上拡大を重視する、という考え方です。

コールセンターの顧客ロイヤルティ向上策

具体的にはこのような方法です。

- 発信者が通話料を負担する「ナビダイヤル」を廃止し、フリーダイヤルへ変更。通話料コストを企業負担にする

- コールセンターを新規開設し、メールで対応していたお問い合わせの迅速化・確実化を図る

- IVR(自動音声応答サービス)を導入し、お客様のお悩み解決への時間を短縮する

コールセンターはECや通販に限らず、金融やソフトウェア等のサポートセンターなど業界は多岐に亘ります。今後は取り扱う製品やサービスによってコールセンター(お客様との接点)の在り方が大きく変わってくるかもしれません。

コールセンターの収益向上策

通話料金が変更することで、自動的に収益向上が見込めますが、さらなるメリットを享受するために、着信課金サービスの変更という方法もあります。

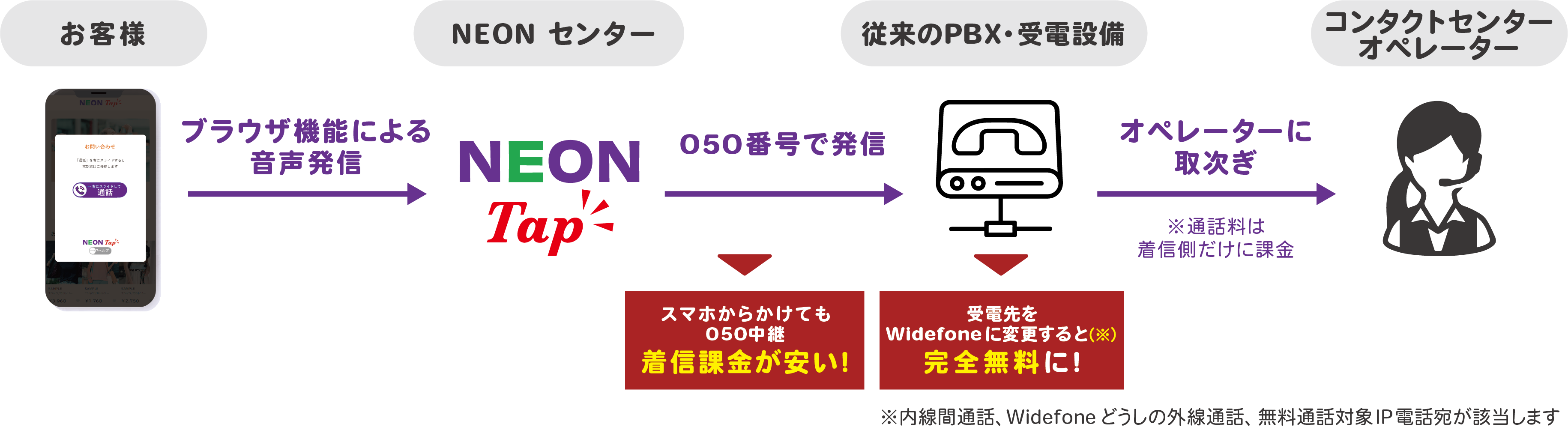

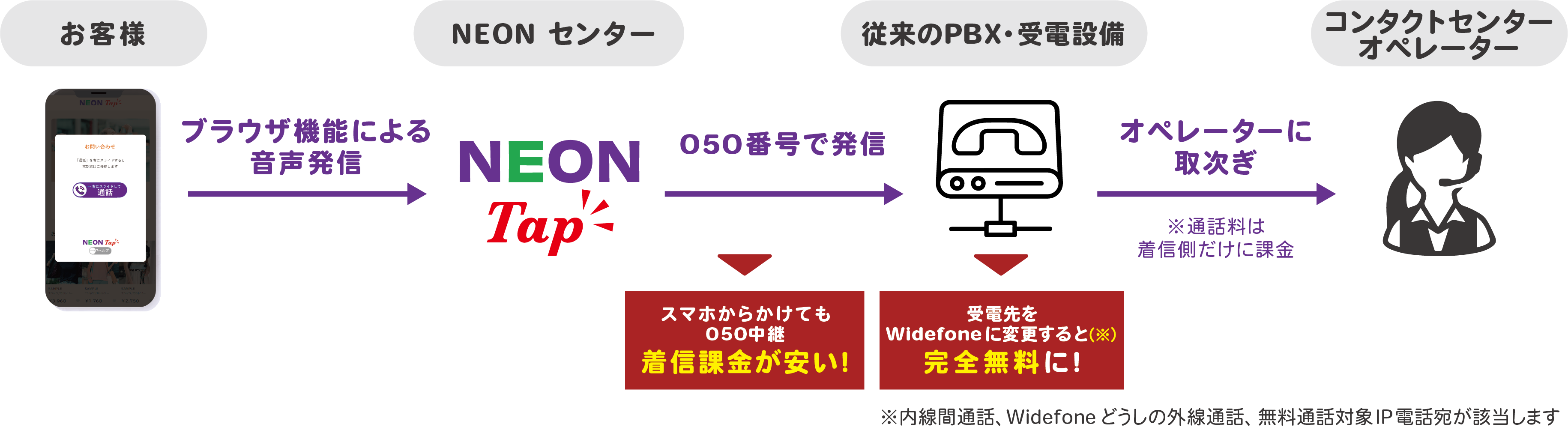

当社が提供するワンタップフリー電話「NEON Tap」は、スマホからの着信課金の通話料金が3分8円(税抜)という通話料の安さが特長です。QRコードやWeb埋め込みボタンなどECサイト向けの多様な機能で便利にご利用いただけます。

スマホ電話回線からの着信課金の高さにお悩みだった方には、解決の選択肢の一つとしてぜひご検討いただきたいサービスです。以下の関連コラムもぜひご覧ください。

【着信課金の通話料を下げる方法】コールセンターの通話料削減なら今がチャンス!※機能や価格は公開日時点の情報です

※価格は税抜表示です

ビジネスフォンお悩み相談室

【フリーダイヤル通話料変更】

2023年の改定でどれだけお得?変更前後の料金を徹底比較!

公開日:2023/10/16 更新日:2025/03/28

公開日:2023/10/16

更新日:2025/03/28

2024年に固定電話の通信網がIP網に切り替わります。通信手段としての固定電話は使用し続けられますが、廃止や変更となるサービスはいくつかあります。その一つが「フリーダイヤルの通話料変更」です。

今回の変更で料金体系がシンプルになり、ほとんどのケースで通話料が下がります。

フリーダイヤル利用者にとってメリットの多いこの変更はビジネスにどのような影響を与えるのでしょうか。変更前後の料金を比較してご紹介します。

※「フリーダイヤル」とは、NTTコミュニケーションズが提供する着信者が通話料を負担する仕組みのサービスで、同社の登録商標です。

- 目次

- フリーダイヤル料金変更内容

- 時間帯に分けた料金設定がなくなる

- 発信元の区分が減る

- フリーダイヤル料金一覧

- 月総額1,800円で「0120」番号が使える!Widefoneの着信課金電話番号

- コールセンタービジネスの今後

- コールセンターの顧客ロイヤルティ向上策

- コールセンターの収益向上策

フリーダイヤル料金変更内容

2023年11月に予定されているフリーダイヤルの通話料金変更では、以下のように利用者にとってメリットが非常に大きいものとなっています。

- 料金体系がシンプルになる

- ほとんどのケースで料金が安くなる

時間帯に分けた料金設定がなくなる

変更前は「平日昼間」「夜間・休日」「深夜・早朝」と時間帯ごとに料金が設定されており、利用者が多いと想定される「平日昼間」が最も通話料金が高くなっていました。

変更によってこの時間帯に分けた設定がなくなります。

発信元の区分が減る

変更前は一般回線で契約した場合には大きく9つの区分に分けられていました。

- 一般回線など固定端末・IPVoice回線(OAJ番号帯)から着信の場合(他社直収・ひかり電話・他社IP電話回線を含む)で、区域内・区域外・県と県をまたいで通話する場合

- NTTコミュニケーションズの050IP電話・IPVoice回線(050番号帯)からの着信

- 他社の050IP電話からの着信

- 携帯・自動車電話から着信

- 携帯・自動車電話から64Kデジタル通信モードで着信

- 衛星携帯・自動車電話、衛星船舶電話から着信

- 公衆電話から着信

変更後は以下の3つの区分に集約されます。

- 一般回線など固定端末から着信(NTTコミュニケーションズの050IP電話・IPVoice回線(050番号帯)、他社の050IP電話含む)

- 携帯電話から着信(衛星携帯・自動車電話、衛星船舶電話含む)

- 公衆電話から着信

フリーダイヤル料金一覧

注目はやはり「通話料が下がる」点です。分かりやすく単位を180秒(3分)に揃えて、3分間通話した場合の料金を比較してみます。

一般回線など固定端末・IPVoice回線(OAJ番号帯)から着信の場合

(他社直収・ひかり電話・他社IP電話回線を含む)

| 距離区分 | 平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | 【2023年11月から】 |

|---|---|---|---|---|

| 県内通話料金(区域内) | 8.5円 | 8.5円 | 8.5円 | |

| 県内通話料金(区域外) | 20円~40円 | 20円~30円 | 20円 | 8.5円 |

| 県間通話料金(県と県をまたいで通話する場合) | 20円~80円 | 20円~70円 | 20円~50円 | 8.5円 |

NTTコミュニケーションズの050IP電話・IPVoice回線(050番号帯)からの着信/他社の050IP電話からの着信

| 距離区分 | 平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | 【2023年11月から】 |

|---|---|---|---|---|

| 全国一律料金 | 10円/30円 | 8.5円 | ||

携帯・自動車電話から着信

| 距離区分 | 平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | 【2023年11月から】 |

|---|---|---|---|---|

| 全国一律料金 | 130円 | 120円 | 120円 | 90円(10円/20秒) |

公衆電話から着信

| 距離区分 | 平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | 【2023年11月から】 |

|---|---|---|---|---|

| 区域内~区域外 | 30円~200円 | 30円~140円 | 30円~120円 | 90円(30円/60秒) |

※出典:いずれもNTTコミュニケーションズ様Webサイトより

PSTNマイグレーション(固定電話のIP化)に伴う、終了・変更となるオプションサービス

(https://www.ntt.com/business/services/voice-video/freedial-navidial/navidial/pstn-migration.html)

フリーダイヤル料金

(https://www.ntt.com/business/services/voice-video/freedial-navidial/freedial/price.html)

2023年に予定されている変更で通話料が上がってしまうのは、公衆電話から着信した場合でかつ時間帯や距離の限られた条件下でのみです。

公衆電話の利用が減っていることは実生活から感覚で理解できますが、総務省のデータでそれが実証されています。

(総務省:ユニバーサルサービスとしての公衆電話の見直し>公衆電話を巡る現状)

- 2002年度(平成14年度)の通話回数は約11.8億回

- 2020年度(令和2年度)の通話回数は約0.3億回まで減少

- 2002年度(平成14年度)の1台あたりの通信回数は約2,000回

- 2020年度(令和2年度)の1台あたりの通信回数は約200回

ですので、フリーダイヤルの料金改定によるコストデメリットをシリアスに捉える必要はないと言えるでしょう。

月総額1,800円で「0120」番号が使える!Widefoneの着信課金電話番号

(2024年8月1日追記)

スマホにアプリをインストールして使う、多機能クラウド電話「Widefone」のオプションサービス「着信課金電話番号」では、「0120」番号をお得にお使いいただけます。

例えば、Widefone標準番号(050番号)と、着信課金電話番号「スタンダード」「シンプル」(いずれも月額900円)の組み合わせなら、月総額1,800円で「0120」番号が使えます。

しかも、通話料もリーズナブル。特に携帯電話からの着信料金が17円/分(3分間なら51円)と、フリーダイヤルと比べてお手頃。これまで高額な料金のため躊躇していた携帯番号からの着信も、これなら解禁して良いかなと思えるレベルでしょう。

Widefoneの着信課金電話番号「シンプル」では、番号ポータビリティもご案内可能です。フリーダイヤル(0120番号・着信課金電話番号)の導入や変更をお考えの方はぜひ、Widefoneのご利用をご検討ください。

サービス詳細はこちらのページ「着信課金電話番号」からご確認ください。

コールセンタービジネスの今後

フリーダイヤルの通話料が下がることで、コールセンターを持つビジネスは収益向上を図る大きなチャンスです。

特に、市場規模が拡大し続けている通販やオンラインショップ、e-コマースビジネスには大きな追い風となることは間違いありません。

※富士総研がまとめた調査によると、2022年の通販市場は前年比4.4%増の15兆1015億円だった。2023年は3.5%増の15兆6820億円に拡大する見込み。(ネットショップ担当者フォーラム2023年5月22日の記事より)

反面、フリーダイヤル通話料の変更をきっかけに「顧客ロイヤルティを高める」方策について改めて考える企業も出てきています。コスト削減による利益確保よりも、お客様満足度を高めることで中長期的な売上拡大を重視する、という考え方です。

コールセンターの顧客ロイヤルティ向上策

具体的にはこのような方法です。

- 発信者が通話料を負担する「ナビダイヤル」を廃止し、フリーダイヤルへ変更。通話料コストを企業負担にする

- コールセンターを新規開設し、メールで対応していたお問い合わせの迅速化・確実化を図る

- IVR(自動音声応答サービス)を導入し、お客様のお悩み解決への時間を短縮する

コールセンターはECや通販に限らず、金融やソフトウェア等のサポートセンターなど業界は多岐に亘ります。今後は取り扱う製品やサービスによってコールセンター(お客様との接点)の在り方が大きく変わってくるかもしれません。

コールセンターの収益向上策

通話料金が変更することで、自動的に収益向上が見込めますが、さらなるメリットを享受するために、着信課金サービスの変更という方法もあります。

当社が提供するワンタップフリー電話「NEON Tap」は、スマホからの着信課金の通話料金が3分8円(税抜)という通話料の安さが特長です。QRコードやWeb埋め込みボタンなどECサイト向けの多様な機能で便利にご利用いただけます。

スマホ電話回線からの着信課金の高さにお悩みだった方には、解決の選択肢の一つとしてぜひご検討いただきたいサービスです。以下の関連コラムもぜひご覧ください。

【着信課金の通話料を下げる方法】コールセンターの通話料削減なら今がチャンス!※機能や価格は公開日時点の情報です

※価格は税抜表示です

【着信課金の通話料を下げる方法とは】

コールセンターの通話料削減なら今がチャンス!

【着信課金の通話料を下げる方法とは】

コールセンターの通話料削減なら今がチャンス!

公開日:2023/10/16 更新日:2024/07/02

公開日:2023/10/16

更新日:2024/07/02

2023年11月に予定されている、フリーダイヤルの料金変更はコストメリットが期待できるため、多くのコールセンターやカスタマーセンターの収益向上に寄与することが予想されます。

本ページでは、さらなる収益改善を目指すコールセンター・カスタマーセンターに向けて、着信課金サービスの通話料削減の方法についてご紹介します。

- 目次

- 着信課金サービスとは

- スマートフォンからの通話料に課題

- 着信課金の通話料を下げる方法

- NEON Tapの導入で90円~145円→8円に

- 着信課金に代わる顧客対応方法

- チャットボットの導入

- IVRの導入

- 他社と比べて圧倒的に安い「NEON IVR」

- コールセンター内製化のトレンド

- 顧客満足度向上>コスト削減

電話の着信課金サービスとは

電話の着信課金サービスとは、着信者が通話料金を負担する仕組みのサービスです。顧客からのアクセスが容易になるため、サービスの利便性を高めるために顧客サポートやカスタマーサービス、販売や注文ラインなど幅広い業界や用途で利用されています。

国内のサービスとして代表的なものに以下があります。(五十音順)

- フリーコールスーパー・・・ソフトバンク株式会社が提供

- フリーダイヤル・・・NTTコミュニケーションズ株式会社が提供

- フリーコールDX・・・KDDI株式会社が提供

- フリーボイス・・・楽天コミュニケーションズが提供

ユーザーとしては利便性が非常に高いサービスですが、サービスを利用する企業側としては通話料の負担に課題がありました。

スマートフォンからの通話料に課題

着信課金サービスの通話料は、固定電話からの着信と比較すると携帯電話(スマートフォン)からの料金が高く設定されています。上記のサービスでは3分あたり90円~145円が設定されており、この通話料金がネックで着信課金サービスの導入に踏み切れない企業の声も多く聞かれます。

解決方法は以下、大きく2つあります。

- 着信課金の通話料金が安いサービスに変更して、通話料を下げる

- 顧客対応の方法を電話(着信課金)から別のものに変更して、通話料を下げる

それぞれ具体的なサービスを挙げながらご紹介します。

着信課金の通話料を下げる方法

着信課金サービスの導入を検討する上で必ず課題になるのが通話料、特に高く設定されている携帯電話(スマートフォン)からの通話料ですが、それが削減できるサービスがあります。

NEON Tapの導入で90円~145円→8円に

株式会社ワイドテックが提供する「ワンタップフリー電話NEON Tap」は、「スマホからの通話が安い」という紹介文そのままのサービスで、スマホからの着信課金の通話料金が3分8円という破格の価格で提供しています。

この安さの秘密は、以下の図にあるように「050番号を中継する」という点にあります。

(図:NEON Tapご利用フロー)

NEON Tapは着信課金の通話料が安いだけではなく、

- QRコードをスマホでかざして電話が掛けられる

- サイトに組み込み、着信と同時にどの商品に対する問い合わせか通知できる

- CM動画の最終画面に表示させたQRコードで商品ページへ誘導

など、通販やネットショップを始めコールセンターが便利に使える機能で便利に使えることも特長です。

サービス詳細:ワンタップフリー電話「NEON Tap」

着信課金に代わる顧客対応方法

特に携帯電話・スマートフォンからの通話料が高い着信課金サービスの利用を止める、発信者が通話料を負担するサービスを契約するという方法もありますが、ここではお客様に負担がかからないという点に着目してご紹介します。

着信課金だけではなく別のサービスも併用することで、トータルのコストを下げるという方法です。

チャットボットの導入

チャットボットは、コンピュータープログラムや人工知能(AI)を使用して、テキストベースのコミュニケーションを通じて対話ができるシステム、自動会話のプログラムです。

Webを見ているお客様の課題を選択肢やフリーワードでヒアリングし、最適な窓口につなぐことができます。コールセンターでチャットボットを導入することで電話によるお問い合わせが減り、通話料のコスト削減効果が期待できます。

また、チャットボットならお客様の質問にすぐに回答が返せるため、「電話が込み合っていてお客様を待たせる」ことがないため、満足度向上にもつながります。24時間いつでも対応できることも大きなメリットです。

IVRの導入

IVRは、利用者は音声メッセージやキーパッド入力を通じて、特定のオプションやサービス、接続先を選択できる音声対話型応答システムです。例えば、サービスの新規申込は1を、サービス利用者からの問合せは2を、サービスの解約は3を押すとそれぞれの担当に接続できるといったものです。

上記の例では最終的にはカスタマーセンターのオペレーターにつながりますが、オペレーターとの対話までにお客様の要望をある程度まで絞ることができるため、対応の効率が上がり通話料だけではなく人件費削減の効果も期待ができます。

また、自動化されたシステムなので24時間365日対応できる点もメリットです。

他社と比べて圧倒的に安い「NEON IVR」

当社が提供する自動音声応答サービス「NEON IVR」は、

- 音声ガイダンス「商品のお問い合わせは1を、資料請求は2を、その他は3を押してください」

- メッセージ録音「発信音に続いてご要件をお話しください。折返しご連絡させていただきます」

- SMS送信「ご案内をショートメッセージでお送りします」

上記のようなIVRの基本機能はもちろん搭載しつつ、「他者と比べて圧倒的に安い」ことが特長のサービスです。

月額基本料や電話番号維持費がお手軽な点に加えて、注目は「通話料」です。

自社050番号を保有するWidefoneから生まれたサービスのため、他社クラウド型IVRサービス(海外の電話基盤(CPaaS)を利用)と比べ、通話料が圧倒的にお得なのです。

(表:通話料比較(抜粋))

| NEON IVR | A社(最安値プラン) | |

|---|---|---|

| 電話転送(電話番号) | 固定電話・IP電話宛:8円/3分 携帯電話宛:15.9円/分 Widefone(内線/050)宛:無料 |

固定電話・IP電話宛: 14.3円/分 携帯電話宛:30.8円/分 |

| 電話転送(ブラウザ・アプリ) | 無料 | ×(上位サービスで提供) |

| 電話発信(ブラウザ・アプリ) | 固定電話・IP電話宛:8円/3分 携帯電話宛:15.9円/分 |

×(上位サービスで提供) |

他社との料金比較の全容をぜひ、以下のページよりご覧ください。

サービス詳細:自動音声応答サービス「NEON IVR」

コールセンター内製化のトレンド

コールセンター・カスタマーセンターの収益改善方法について、着信課金サービスを軸にご紹介してきましたが、最後に「コールセンターの内製化」のトレンドにも触れておきます。

内製化とは、BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)の専門企業に任せていたコールセンターの対応をやめ、社内人員で電話による顧客対応を行うことです。

チャットボットやIVRなど、コールセンター業務のコストパフォーマンスを上げることができるサービスが増えてきたため、内製化に取り組みやすいということがありますが、実は企業の目的は他のところにもあります。

顧客満足度向上>コスト削減

コールセンターの内製化を進めている企業の狙いには、「お客様の生の声を聞きたい」があります。

コールセンターに届くお客様の声から

「顧客がなぜ電話をしてくるのか」「不満に思う根本理由は何か」「なぜ成約につながらないのか」

これらのお客様の真の要望を分析することで、顧客満足度(カスタマーエクスペリエンス・CX)を向上させることが目的です。

その他、お客様ニーズの分析によって売上向上やコスト削減による収益拡大などのビジネスチャンスにつなげることも考えられます。

電話を通じたお客様の声を分析しビジネスに活かす手法「音声分析」が得意なサービスも多数生まれています。音声分析サービスでは、会話で使われたキーワードの抽出だけではなく「通話の全内容」を分析し、お客様の新のニーズやインサイトといった重要な情報が可視化できます。これらは、カスタマーセンターの応対品質の向上にもつながっていきます。

本ページでは、収益改善を目指すコールセンター・カスタマーセンターに向けて、着信課金サービスの通話料削減の方法だけではなく、「コールセンターの内製化」というコスト削減とは一見逆の大きな潮流も生まれていることをご紹介しました。

いずれにせよ、従来の着信課金サービスだけに固執せず、チャットボット、IVR、音声分析ソリューションなど、新しいサービスも併用して活用していくことがポイントになると考えられます。

フリーダイヤルの料金変更は大きなメリットですが、これをきっかけに現在のコールセンターの運用状況やコスト構造を見直してみてはいかがでしょうか。

※機能や価格は公開日時点の情報です

※価格は税抜表示です

ビジネスフォンお悩み相談室

【着信課金の通話料を下げる方法とは】

コールセンターの通話料削減なら今がチャンス!

公開日:2023/10/16 更新日:2024/07/02

公開日:2023/10/16

更新日:2024/07/02

2023年11月に予定されている、フリーダイヤルの料金変更はコストメリットが期待できるため、多くのコールセンターやカスタマーセンターの収益向上に寄与することが予想されます。

本ページでは、さらなる収益改善を目指すコールセンター・カスタマーセンターに向けて、着信課金サービスの通話料削減の方法についてご紹介します。

- 目次

- 着信課金サービスとは

- スマートフォンからの通話料に課題

- 着信課金の通話料を下げる方法

- NEON Tapの導入で90円~145円→8円に

- 着信課金に代わる顧客対応方法

- チャットボットの導入

- IVRの導入

- 他社と比べて圧倒的に安い「NEON IVR」

- コールセンター内製化のトレンド

- 顧客満足度向上>コスト削減

電話の着信課金サービスとは

電話の着信課金サービスとは、着信者が通話料金を負担する仕組みのサービスです。顧客からのアクセスが容易になるため、サービスの利便性を高めるために顧客サポートやカスタマーサービス、販売や注文ラインなど幅広い業界や用途で利用されています。

国内のサービスとして代表的なものに以下があります。(五十音順)

- フリーコールスーパー・・・ソフトバンク株式会社が提供

- フリーダイヤル・・・NTTコミュニケーションズ株式会社が提供

- フリーコールDX・・・KDDI株式会社が提供

- フリーボイス・・・楽天コミュニケーションズが提供

ユーザーとしては利便性が非常に高いサービスですが、サービスを利用する企業側としては通話料の負担に課題がありました。

スマートフォンからの通話料に課題

着信課金サービスの通話料は、固定電話からの着信と比較すると携帯電話(スマートフォン)からの料金が高く設定されています。上記のサービスでは3分あたり90円~145円が設定されており、この通話料金がネックで着信課金サービスの導入に踏み切れない企業の声も多く聞かれます。

解決方法は以下、大きく2つあります。

- 着信課金の通話料金が安いサービスに変更して、通話料を下げる

- 顧客対応の方法を電話(着信課金)から別のものに変更して、通話料を下げる

それぞれ具体的なサービスを挙げながらご紹介します。

着信課金の通話料を下げる方法

着信課金サービスの導入を検討する上で必ず課題になるのが通話料、特に高く設定されている携帯電話(スマートフォン)からの通話料ですが、それが削減できるサービスがあります。

NEON Tapの導入で90円~145円→8円に

株式会社ワイドテックが提供する「ワンタップフリー電話NEON Tap」は、「スマホからの通話が安い」という紹介文そのままのサービスで、スマホからの着信課金の通話料金が3分8円という破格の価格で提供しています。

この安さの秘密は、以下の図にあるように「050番号を中継する」という点にあります。

(図:NEON Tapご利用フロー)

NEON Tapは着信課金の通話料が安いだけではなく、

- QRコードをスマホでかざして電話が掛けられる

- サイトに組み込み、着信と同時にどの商品に対する問い合わせか通知できる

- CM動画の最終画面に表示させたQRコードで商品ページへ誘導

など、通販やネットショップを始めコールセンターが便利に使える機能で便利に使えることも特長です。

サービス詳細:ワンタップフリー電話「NEON Tap」

着信課金に代わる顧客対応方法

特に携帯電話・スマートフォンからの通話料が高い着信課金サービスの利用を止める、発信者が通話料を負担するサービスを契約するという方法もありますが、ここではお客様に負担がかからないという点に着目してご紹介します。

着信課金だけではなく別のサービスも併用することで、トータルのコストを下げるという方法です。

チャットボットの導入

チャットボットは、コンピュータープログラムや人工知能(AI)を使用して、テキストベースのコミュニケーションを通じて対話ができるシステム、自動会話のプログラムです。

Webを見ているお客様の課題を選択肢やフリーワードでヒアリングし、最適な窓口につなぐことができます。コールセンターでチャットボットを導入することで電話によるお問い合わせが減り、通話料のコスト削減効果が期待できます。

また、チャットボットならお客様の質問にすぐに回答が返せるため、「電話が込み合っていてお客様を待たせる」ことがないため、満足度向上にもつながります。24時間いつでも対応できることも大きなメリットです。

IVRの導入

IVRは、利用者は音声メッセージやキーパッド入力を通じて、特定のオプションやサービス、接続先を選択できる音声対話型応答システムです。例えば、サービスの新規申込は1を、サービス利用者からの問合せは2を、サービスの解約は3を押すとそれぞれの担当に接続できるといったものです。

上記の例では最終的にはカスタマーセンターのオペレーターにつながりますが、オペレーターとの対話までにお客様の要望をある程度まで絞ることができるため、対応の効率が上がり通話料だけではなく人件費削減の効果も期待ができます。

また、自動化されたシステムなので24時間365日対応できる点もメリットです。

他社と比べて圧倒的に安い「NEON IVR」

当社が提供する自動音声応答サービス「NEON IVR」は、

- 音声ガイダンス「商品のお問い合わせは1を、資料請求は2を、その他は3を押してください」

- メッセージ録音「発信音に続いてご要件をお話しください。折返しご連絡させていただきます」

- SMS送信「ご案内をショートメッセージでお送りします」

上記のようなIVRの基本機能はもちろん搭載しつつ、「他者と比べて圧倒的に安い」ことが特長のサービスです。

月額基本料や電話番号維持費がお手軽な点に加えて、注目は「通話料」です。

自社050番号を保有するWidefoneから生まれたサービスのため、他社クラウド型IVRサービス(海外の電話基盤(CPaaS)を利用)と比べ、通話料が圧倒的にお得なのです。

(表:通話料比較(抜粋))

| NEON IVR | A社(最安値プラン) | |

|---|---|---|

| 電話転送(電話番号) | 固定電話・IP電話宛:8円/3分 携帯電話宛:15.9円/分 Widefone(内線/050)宛:無料 |

固定電話・IP電話宛: 14.3円/分 携帯電話宛:30.8円/分 |

| 電話転送(ブラウザ・アプリ) | 無料 | ×(上位サービスで提供) |

| 電話発信(ブラウザ・アプリ) | 固定電話・IP電話宛:8円/3分 携帯電話宛:15.9円/分 |

×(上位サービスで提供) |

他社との料金比較の全容をぜひ、以下のページよりご覧ください。

サービス詳細:自動音声応答サービス「NEON IVR」

コールセンター内製化のトレンド

コールセンター・カスタマーセンターの収益改善方法について、着信課金サービスを軸にご紹介してきましたが、最後に「コールセンターの内製化」のトレンドにも触れておきます。

内製化とは、BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)の専門企業に任せていたコールセンターの対応をやめ、社内人員で電話による顧客対応を行うことです。

チャットボットやIVRなど、コールセンター業務のコストパフォーマンスを上げることができるサービスが増えてきたため、内製化に取り組みやすいということがありますが、実は企業の目的は他のところにもあります。

顧客満足度向上>コスト削減

コールセンターの内製化を進めている企業の狙いには、「お客様の生の声を聞きたい」があります。

コールセンターに届くお客様の声から

「顧客がなぜ電話をしてくるのか」「不満に思う根本理由は何か」「なぜ成約につながらないのか」

これらのお客様の真の要望を分析することで、顧客満足度(カスタマーエクスペリエンス・CX)を向上させることが目的です。

その他、お客様ニーズの分析によって売上向上やコスト削減による収益拡大などのビジネスチャンスにつなげることも考えられます。

電話を通じたお客様の声を分析しビジネスに活かす手法「音声分析」が得意なサービスも多数生まれています。音声分析サービスでは、会話で使われたキーワードの抽出だけではなく「通話の全内容」を分析し、お客様の新のニーズやインサイトといった重要な情報が可視化できます。これらは、カスタマーセンターの応対品質の向上にもつながっていきます。

本ページでは、収益改善を目指すコールセンター・カスタマーセンターに向けて、着信課金サービスの通話料削減の方法だけではなく、「コールセンターの内製化」というコスト削減とは一見逆の大きな潮流も生まれていることをご紹介しました。

いずれにせよ、従来の着信課金サービスだけに固執せず、チャットボット、IVR、音声分析ソリューションなど、新しいサービスも併用して活用していくことがポイントになると考えられます。

フリーダイヤルの料金変更は大きなメリットですが、これをきっかけに現在のコールセンターの運用状況やコスト構造を見直してみてはいかがでしょうか。

※機能や価格は公開日時点の情報です

※価格は税抜表示です

活用事例「PBXからクラウドへチェンジ 法定停電対応など、PBX管理の手間が減れば大きなメリット」を公開

「クラウドPBXおよび電話業界の最近の動向」をテーマに講演を実施

「クラウドPBXおよび電話業界の最近の動向」をテーマに講演を実施

2023/09/25

株式会社ワイドテックは、2023年9月23日に開催された、第91回情報化研究会において「クラウドPBXおよび電話業界の最近の動向」をテーマに講演を行いました。

(講演内容抜粋)

・PBXと企業の関わり

・クラウドPBXへの移行、お客様事例

・固定電話の完全廃止は不要、クラウドPBXへの接続で解決

・コールセンター最前線、着信課金サービスの料金改定で変わる業界地図

クラウド化が進むPBXについてお客様事例を交えながら現状と今後の見通しを講演しました

当社は情報通信業界全体の発展へと寄与することを目的に、最新技術の研究、お客様ニーズの把握、変化する社会動向の調査、それらに基づいた情報の公開を積極的に行って参ります。

情報化研究会について

情報化研究会は1984年4月に電気通信事業法(85年施行)を勉強するために、主宰者である松田次博さん(当時 日本電信電話公社、現在、 NTTデータを経てNEC)ら4名で発足。同時代に生き情報通信の仕事に携わる仲間が交流し、学ぶことを目的に運営されています。

「通信費削減・見直しコンサルティング」のページを公開

「NEON Tap」「NEON IVR」のページを公開

「NEON Tap」「NEON IVR」のページを公開

2023/08/31

簡単導入・高品質 クラウドIPフォン「Widefone」のサービスラインナップに新たに加わる、「NEON Tap」「NEON IVR」のサービス紹介ページを公開いたしました。

NEON Tap

スマホからの着信課金の通話料金が3分8円

従来のフリーダイヤル類の課題だった、スマホ電話回線からの着信課金の高さを解決できることが特長のサービスです。

ECサイト・自販機・テレビショッピング向けの多様な機能で、コールセンターやコンタクトセンターを運用しているお客様を強力にサポートいたします。

サービス詳細:ワンタップフリー電話「NEON Tap」

NEON IVR

手軽に安くIVRが利用できるクラウドサービス

専用の装置や機器、工事が不要。月額3,000円(税別)で今ある電話でIVRが利用できます。

自社050番号を保有するWidefoneから生まれたサービスなので、通話料が他社と比べて圧倒的にお得。クラウドPBX「Widefone」と組み合わせができるオプションもご用意。

サービス詳細:自動音声応答サービス「NEON IVR」

自社開発・自社運用が特長の一つであるWidefoneでは、引き続きお客様のニーズに幅広くお応えするサービスの開発・提供を進めて参ります。これからもWidefoneチームの企画・開発力にぜひご期待ください。

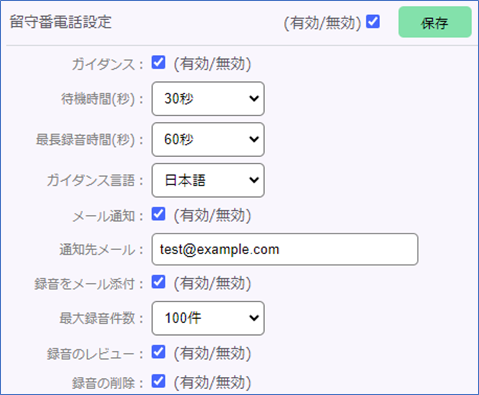

新機能「留守番電話」を追加

新機能「留守番電話」を追加

2023/08/29

Widefoneでは、「留守番電話」機能の提供を開始しました。

標準機能ですので、WidefoneおよびWidefone CVをお使いの皆様は今すぐ無料でお使いいただけます。

Widefone「留守番電話」の仕様

録音されたメッセージの再生・ダウンロード・削除は、サービス画面から行います。その他、音声ファイルとしてメールに添付して受信し、再生することも可能です。

※ユーザーによる留守番電話の設定変更は、カンパニー管理者によって無効にする設定が可能です。

| 録音までの待機時間 | 標準30秒(0~30秒、1秒単位で設定可能) |

|---|---|

| メッセージ録音時間 | 標準60秒(30秒~180秒、1秒単位で設定可能) |

| メッセージ保存期間 | 7日間(録音終了から168時間経過後、自動的に削除) |

| メッセージ保存件数 | 最大100件(1件~100件、1件単位で設定可能) ※最大件数を超過した場合は、メッセージ録音の受け付けを中止 |

| メール通知 | 音声ファイル(.wav形式)を添付したメールでの通知 ※ファイル添付は有効/無効の切り替えが可能 |

| 時間外着信 | 時間外スケジュールと連携し、時間外着信時のメッセージ録音にも対応 |

| ガイダンス | ガイダンス言語は日本語、英語から選択可能 |

※リレー着信(代表、端末間)設定中は留守番電話に切り替わりません。(リレー着信は留守番電話に優先されます。リレー対象の端末でリレー着信を受けても、留守番電話に切り替わることはありません。)

※不在着信通知と留守番電話の両方が設定されている場合は、留守番電話が優先されます。

※代表電話番号(外線050番号)では、時間外スケジュール機能により時間外設定された時間帯に限り、代表番号(外線050番号)に対する留守番電話設定が可能です。通常時(時間外設定されておらず、着信が受けられる状態)の留守番電話機能はありません。

Widefone「留守番電話」のご利用方法

WidefoneユーザーサイトからユーザーIDでログインし、「内線設定」から「詳細」を押して詳細設定画面に遷移後、チェックボックスをチェックすると「留守番電話設定」が開きます。

各項目の設定後に「保存」を押すと、設定が保存されます。

留守番電話を解除する場合は「留守番電話設定」のチェックボックスを外して「保存」を押します。

※カンパニー管理者の設定により、ユーザーによる留守番電話の設定変更ができない場合があります。

サーバーに保存されているメッセージは、Widefoneユーザーサイトの「履歴・録音」にある「留守番電話履歴」から再生することができます。

Widefoneの内線に関する新機能は、追加料金不要でお使いいただけます!

東京商工会議所主催「中小企業とITベンダーの”ぴったり”マッチング (2023年10月17日開催)」に、Widefoneを出展いたします(終了)

東京商工会議所主催「中小企業とITベンダーの”ぴったり”マッチング (2023年10月17日開催)」に、Widefoneを出展いたします(終了)

2023/08/25

東京商工会議所が主催する中小企業とITベンダーとのマッチングイベント「中小企業とITベンダーの”ぴったり”マッチング」(10月17日開催)に、Widefoneを出展いたします

開催内容

ITツール・サービスの具体的な説明を聞きたい方、ITツール・サービス導入を具体的に検討している方、ご希望のITベンダーとサービスをご指定いただき相談・商談ができるマッチングイベントです。

Widefoneの商談・相談にご参加いただく方へは、サービスのご案内はもちろん、来場いただいたからこそ分かる以下のようなご案内をいたします。

- デモ機を用いた音声品質のご確認

- Webサイトでは紹介しきれないお客様事例のご案内

- その場で簡易お見積りのご案内

| 日時 | 2023年10月17日(火)13:30~17:00 |

|---|---|

| 場所 | 東京商工会議所 Hall&Conference「RoomA3・4・5」 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2(丸の内二重橋ビル)5階 |

| 参加 | 無料(事前予約制) |

| 対象 | 東商会員様 |

参加方法

商談・相談は事前予約制です。東京商工会議所のWebサイトよりお申し込みください。

東京商工会議所>イベント・セミナーYealink様、石渡電気様が来社

Yealink様、石渡電気様が来社

2023/07/12

このほど、UC(ユニファイド・コミュニケーション)端末における世界有数のリーディングカンパニーであるYealink Network Technology Co., Ltd.様(以下、Yealink社)、および同社の日本正規ディストリビューターである石渡電気株式会社様が来社され、Widefoneとの今後の取り組みについて協議を行いました。

写真左から

石渡電気 営業事業本部 首都圏営業部 第二グループ 石戸 優也様

Yealink社 日本市場担当チャネルマネージャー Grace Zhang様

石渡電気 代表取締役社長 石渡 秀明様

当社代表取締役社長 李 光一郎

Widefoneは汎用クラウドPBXサービスとして開発しており、Yealink社製品のような標準SIPインターフェースを提供する固定(据置)型SIP電話機(ハードフォン)であれば、原則的にメーカーを問わずお使いいただけます。

中でもDECT(コードレス)端末セットの「W73P」をはじめとするYealink社の固定型SIP電話機は、当社が直接Widefoneプラットフォームでの動作確認を行っており、当社からの取次ぎ販売やWidefoneサービスとの一括納品も承っております。

Yealink W73P DECT Phone System

両社との連携を通じて、Widefoneでは引き続きお客様のニーズに沿ったサービス開発を進めて参ります。

※Widefoneが動作確認を行っている汎用SIP端末については「SIP端末動作確認情報」で詳細をご案内しています。

Yealink社について

Yealink(ヤーリンク)社は2001年中国・福建省厦門(アモイ)市で設立された、UC端末ソリューションのグローバルなプロバイダーです。

高い技術力を武器にして開発されたIP通信領域の製品は、世界140か国を超える国・地域で導入されており、SIP電話機出荷台数の世界シェア第1位を獲得しています。

石渡電気株式会社について

創業140年を超える歴史がある石渡電気株式会社は、ネットワークLAN配線・電話工事材料、PBX・NW機器、クラウドサービス等を提供する技術商社です。創業以来「販売店とメーカーとの懸け橋」としてマーケットニーズの高い製品の普及に努めており、サービスの普及を通じて社会への貢献に取り組んでいます。

サービス名称統一のお知らせ

サービス名称統一のお知らせ

2023/07/06

お客様各位

平素はWidefoneをご利用いただき、誠にありがとうございます。

Widefoneでは、サービス内容のさらなる拡充を目指し、サービス名称の統一を実施いたしました。

なお、現在ご利用いただいているお客様への契約内容やご利用機能、料金の変更は発生いたしません。

■旧サービス名称:Widefone CVC・Widefone VUE

■新サービス名称:Widefone

Widefoneでは、端末アプリからサービス基盤、IP電話回線まで、全てを自社開発・自社運用で提供する強みはそのままに、自社プラットフォームならではの拡張性を持たせた多機能なサービスへと変化を続けて参ります。

お客様のニーズに応えたサービスを独自の発想と技術力で提供することを目指して参ります。

引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

本件に関するお問合せは、下記までご連絡ください。

株式会社ワイドテック「Widefone」サービス運用担当

メール:widefone@widetec.com

お問合せフォーム:https://widefone.jp/contact/

「engage Japan 2023 ベリントジャパン カスタマー&パートナーカンファレンス」(2023年7⽉7⽇開催)に協賛出展(終了)

「engage Japan 2023 ベリントジャパン カスタマー&パートナーカンファレンス」(2023年7⽉7⽇開催)に協賛出展(終了)

2023/06/06

Widefoneは、カスタマーエンゲージメントカンパニーのベリントシステムズ(NASDAQ上場:VRNT、米国ニューヨーク州メルビル)の日本法人、ベリントシステムズジャパン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:古賀 剛、以下 ベリント)が主催するカンファレンスに、Widefone関連サービスを共催出展いたします。

皆様のご来場をお待ちしております。

Widefone出展内容

フリーダイヤル類に代わるワンタップ電話「NEON Tap」

- ダイヤル不要。QRコードをスキャン、ボタンをタップするだけでつながる

- スマホからの発信通話が無料。全国一律・固定電話市内料金同等の着信通話料

- 既存の受電設備を変更せず、着信課金を手軽に導入可能

垂直統合型クラウドPBX「Widefone」

- 電話回線、インフラから端末アプリまで、ワンストップで提供する垂直統合型サービス

- メッセージングとクラウド電話帳を標準搭載

- 多彩な内線・外線転送、時間外スケジュール、留守番電話機能などを標準装備

- VERINTソリューションとの連携で拡がるカスタマーエンゲージメントの可能性

カンファレンスについて

「engage Japan 2023 ベリントジャパン カスタマー&パートナーカンファレンス」とは、Verint®の最新情報を共有するカンファレンスです。

カスタマージャーニーに関わる部門/プロセス/テクノロジー/データのサイロを見直し、顧客データの統合ビューとアクションを可能にするソリューションに、ベリントがどのように取り組んでいるか、またChatGPTなどの生成 AI をどのようにとらえていくべきなのかご紹介する内容となっています。

| ⽇時 | 2023年7⽉7⽇(金)13:00-18:00 ※オンライン配信は13:00 – 17:30 |

| セミナー開催時間 | 13:00 – 17:30(12:30 受付開始) |

| ネットワーキング交流会 | 17:30 – 18:00 |

| 会場 | 神田スクエアホール(東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1) |

| 参加費用 | 無料 |

| 主催 | ベリントシステムズジャパン |

Widefoneとベリントの取り組みついて

ベリントと代理店契約を締結しているWidefoneは、グローバル・国内市場で定評のあるベリント製クラウド型通話録音・音声認識/分析ソリューションの組み込み・提供に対応しています。

今後も、通話録音や文字起こしなどの顧客ニーズに応えるためのソリューションとして、Verint製品・サービスとの多彩なインテグレーションを企画しております。

ご来場のお礼

(2023年7月10日追記)

当日は多数のお客様にご来場いただき、ありがとうございました。WidefoneブースではNEON Tapの製品デモをご覧いただき、また懇親会の場では皆様と活発な意見交換を行いました。

当カンファレンスでいただきました多数のご期待やご希望に応えられますよう、Widefoneでは引き続きサービス開発を進めてまいります。

「engage Japan 2023 ベリントジャパン カスタマー&パートナーカンファレンス」に協賛出展いたしました

お問い合わせ先:

株式会社ワイドテック

プロダクト事業部「Widefone」担当

電話:03-5829-3965

保守作業員の社用スマホに際限なく電話がかかってしまう|時間外スケジュール機能で労務管理の問題を解決

0120番号を低コストで使いたい|着信課金電話番号の利用で解決

通販の問い合わせ電話を複数店舗で対応できるようにしたい|代表リレー着信・代表一斉着信で解決

サービスメンテナンスのお知らせ(2023年5月26日実施)

サービスメンテナンスのお知らせ(2023年5月26日実施)

2023/05/19

お客様各位

平素はWidefoneをご利用いただき、誠にありがとうございます。

Widefoneでは、安定したサービス提供を目的として、以下の日程でメンテナンスを実施いたします。

メンテナンス日程

■メンテナンス開始日時: 5月26日(金) 21:00

■メンテナンス終了日時: 5月26日(金) 24:00

当日は21時台から最短で数分間~最長数時間程度、外線・内線ともに発着信通話ができなくなる場合がございます。

ご不便をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

本件に関するお問合せは、下記までご連絡ください。

株式会社ワイドテック「Widefone」サービス運用担当

メール:widefone@widetec.com

お問合せフォーム:https://widefone.jp/contact/

クライアントの電話環境をより良くする「Widefone」。固定電話や光回線との違い、特長、そして他社にはない独自の強みをわかりやすくご紹介しています。